SEO内部リンクとは?効果と最適化の完全ガイド

「内部リンクを制する者がSEOを制する」と言われるほど、内部リンクは検索順位や回遊率に深く関わる重要な要素です。しかし、設計を誤ると、本来得られる効果が十分に発揮されなくなります。

この記事では、「内部リンクの基本的な意味や外部リンクとの違い」「設置メリットから最適化の戦略」「WordPressやHTMLでの実装方法」「注意すべきリスク」までを体系的に解説します。検索順位の向上やユーザーの滞在時間の増加など、実際に成果につなげるためのノウハウを学べる内容です。

初心者には基礎知識をしっかりと身につけてもらい、中級者には具体的な改善策を実践できるように配慮しています。

内部リンクとは?SEOにおける基本的な意味と効果

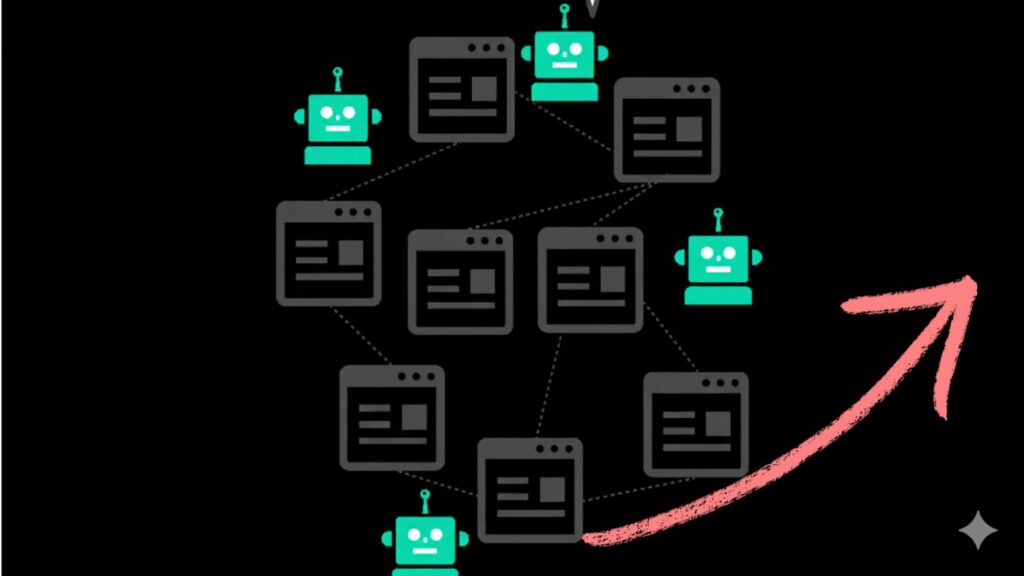

内部リンクは、自サイトの複数ページを有機的につなぐ役割を持ちます。検索エンジンはリンクを通じてサイト全体の構造やページ同士の関係性を理解し、評価を行います。そのため内部リンクの設計次第でクローラーが巡回しやすくなり、インデックス速度や検索順位に影響を及ぼすのです。

内部リンクは、自サイトの複数ページを有機的につなぐ役割を持ちます。検索エンジンはリンクを通じてサイト全体の構造やページ同士の関係性を理解し、評価を行います。そのため内部リンクの設計次第でクローラーが巡回しやすくなり、インデックス速度や検索順位に影響を及ぼすのです。

また、内部リンクは、外部リンクと比較して自社の意図に沿って評価の流れをコントロールできる点が強みになります。SEOの基本を理解する上で、内部リンクの仕組みを正しく把握することは不可欠です。

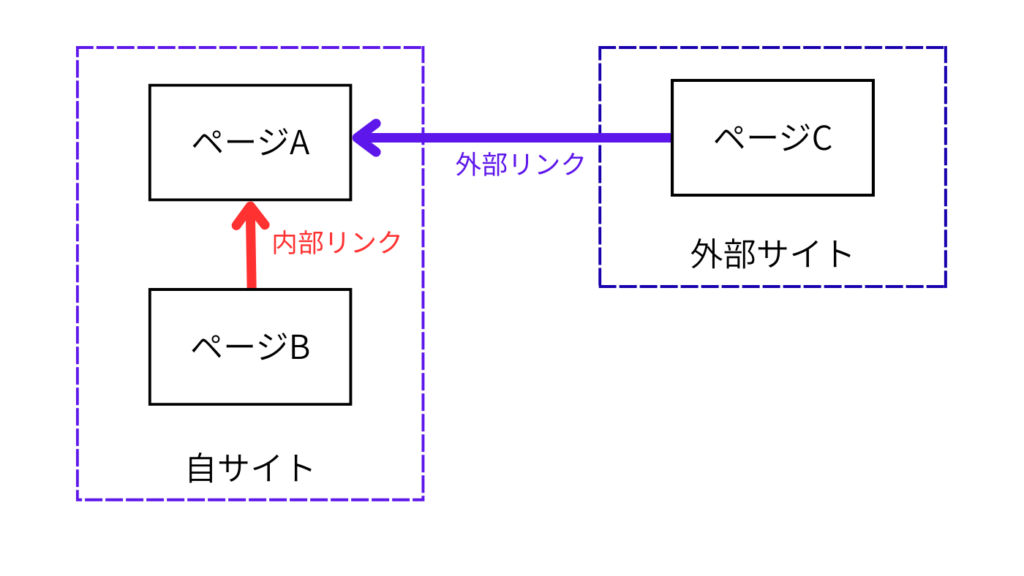

内部リンクと外部リンクの違い

内部リンクは、自サイト内のページ同士を結ぶリンクのことであり、外部リンクは他サイトとつながるリンクを指します。

内部リンクは、クローラビリティを高め、情報を整理して伝える役割を持ちます。外部リンクが外部からの信頼を示す「評価」のような性質を持つのに対し、内部リンクは自サイトの評価を自ら効果的に分配する仕組みとしてSEOに不可欠です。

検索エンジンが内部リンクを評価する仕組み

検索エンジンは、リンクを通じてページ同士の関係性を把握します。内部リンクが多く集まるページは重要度が高いと判断され、クロールの頻度やインデックス速度も向上。また、関連性のあるアンカーテキストを適切に設定することで、ページのテーマ性を検索エンジンに伝えやすくなります。

内部リンクを設置するメリットとSEO効果

内部リンクはSEOとユーザー体験の両面にメリットをもたらします。検索エンジン側ではクローラビリティが改善され、深い階層のページも効率よくインデックスされやすくなります。

また、評価が内部で適切に分散されることにより、主要ページ以外の順位も向上し、サイト全体の検索順位が安定しやすくなるのです。さらに、ユーザーにとっても関連記事や関連情報にスムーズにアクセスできるため、サイト内の回遊が活発になり、滞在時間が伸びる傾向もあります。

これらの効果を組み合わせることで、サイト全体の成長につながります。具体的には、検索結果のクリック率(CTR)が向上したり、直帰率が下がったりする効果も期待されるのです。

さらに、信頼性や専門性を高める間接的な効果ももたらします。また、内部リンクを整備することで被リンクの受け皿となるページが強化され、外部施策との相乗効果も見込めるでしょう。

実際の調査でも、内部リンクを最適化したサイトではCTRが5〜15%改善したり、直帰率が10〜20%低下したりする事例が確認されています。とくにECサイトでは、関連商品のリンクを強化することで平均注文単価が上昇したケースもあります。

さらにBtoBメディアサイトでは、関連記事リンクを整理したことで問い合わせ数が増加した事例もあり、情報ポータルではユーザーの平均閲覧ページ数が倍増したケースもあるのです。

こうした数値的な裏付けを活用して内部リンクを設計することで、理論だけでなく実際の成果にもつなげることが可能です。

クローラビリティの改善とインデックス促進

内部リンクを設置することで、検索エンジンのクローラーが効率よくページを巡回できるようになります。とくに深い階層にあるページもリンクをつながることで発見されやすくなり、インデックスが促進されます。

クローラーについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ページ評価の分散とサイト全体の強化

内部リンクは、ページ間の評価について分配する役割を果たします。トップページや主要記事から関連ページへリンクを送ることで、関連ページの評価が上がり、サイト全体の検索順位も安定しやすくなります。

ユーザー導線の改善と滞在時間の向上

内部リンクはユーザーを適切なページへ導く道しるべでもあります。関連コンテンツへ自然に誘導することで回遊率が高まり、滞在時間も伸びるため、SEO上のプラス効果も期待できます。

内部リンクの正しい設置方法と基本ルール

内部リンクを効果的に活用するためには、正しい設置方法を理解しておくことが求められます。とくに重要なのはアンカーテキストの設定、リンク数の調整、nofollowの使い分けです。

これらは検索エンジンにページ内容を正しく伝えつつ、ユーザーが違和感なく利用できる導線を確保するための基本ルールです。SEOを意識しすぎてリンク設置が不自然になると、検索エンジンからペナルティを受けるリスクがあります。必ずユーザーの利便性を優先して内部リンクを設計しましょう。

初心者が陥りやすい典型的な失敗例としては、以下のような例が挙げられます。

- 同じページに対して複数の異なるアンカーテキストを不用意に使う

- 1ページに数十本ものリンクを無秩序に設置する

- nofollowの意味を理解しないまま、すべてのリンクに付与してしまう

これらは検索エンジンに不自然と判断されやすく、逆効果になることも少なくありません。改善手順は以下の3ステップで整理できます。

- 確認:既存の内部リンクを棚卸しし、重複や過剰な設置を洗い出す。

- 修正:主要なページに絞り、文脈に合った自然なリンクへ置き換えます。

- 検証:リンク設置後にクローラビリティや流入動向をツールで確認し、改善効果を測定する。

とくにnofollowは、評価を渡す必要のないリンク(たとえばログインページや外部の広告リンクなど)に限定して使用し、サイト内リンクのバランスを適切に調整しましょう。

アンカーテキストの最適化ポイント

アンカーテキストはリンク先の内容を示す重要な要素です。「こちら」など抽象的な表現ではなく、具体的なキーワードを自然に含めることでSEO効果が高まります。過剰にキーワードを詰め込まず、文脈に沿った記述を心がけましょう。

リンク数の目安とnofollowの扱い

1ページ内のリンク数は必要最小限に抑え、リンクの過剰な設置は避けましょう。また、評価を渡す必要のないリンクやユーザー向けでないリンクにはnofollowを付与し、検索エンジンの評価が適切に分散されるように設計します。

自然でユーザーファーストな内部リンクの作り方

内部リンクはSEOのためだけでなく、ユーザー体験の向上を目的として設置します。記事の流れに合わせて適切に差し込み、ユーザーが知りたい情報を迅速にアクセスできるように導線設計を行いましょう。

SEO効果を高める内部リンク戦略の考え方

内部リンクを最大限に活用するには、戦略的な設計が欠かせません。単にリンクを貼るだけでなく、とくに重要なページに内部リンクを集めたり、トピックごとに階層構造を整理したりすることが大切です。

また、トピッククラスターの手法を用いてピラーページと関連ページをリンクすることで、検索エンジンに専門性と関連性を強くアピールできます。さらに、下記の事例を参考に戦略を見直すことで、実際の改善効果を検証しながら継続的な最適化を進めることが可能です。

コンテンツマーケティングと連動させれば、ユーザーのニーズに合わせたリンク設計が可能となり、自然に流入は増加する傾向があります。競合サイトのリンク構造を分析し、差別化につながる配置を行うことも重要です。

さらに、自サイトの規模によって戦略は異なります。小規模サイトでは、主要ページを明確にしてリンクを集中させることが優先されます。一方、大規模サイトでは数千ページ規模の中で情報が埋もれてしまわないよう、階層設計を厳密に行い、テーマごとにクラスター化して整理する必要が重要です。

また、業界ごとにも戦略の違いが見られます。ECサイトでは商品ページとカテゴリページを強固に結びつけることが売上に直接つながります。情報発信型のメディアサイトでは、関連記事リンクを充実させることでユーザーの滞在時間を伸ばすことが可能です。

企業のコーポレートサイトでは、サービスページや事例紹介ページを中心にリンクを配置し、信頼性を高めることが重要です。このように業界やビジネスモデルに合わせた内部リンク設計を行うことで、より高い成果を得られます。

重要ページへリンクを集中させる方法

検索で上位表示させたいページへ内部リンクを集中的に送ると、そのページの評価が高まりやすくなります。とくにコンバージョンに直結するページには優先的にリンクを配置しましょう。

階層設計とトピッククラスター戦略

サイト全体をトピックごとに整理し、ピラーページとクラスター記事を内部リンクでつなぐ設計を行うと、検索エンジンに専門性を示せます。論理的な階層構造はクローラーにもユーザーにも理解しやすい形を提供します。

サイト全体をトピックごとに整理し、ピラーページとクラスター記事を内部リンクでつなぐ設計を行うと、検索エンジンに専門性を示せます。論理的な階層構造はクローラーにもユーザーにも理解しやすい形を提供します。

事例から学ぶ効果的な内部リンク最適化

実際に内部リンクを最適化したサイトでは、回遊率や滞在時間が向上し、検索順位が改善した事例は多数あります。具体的な事例を取り上げて、自サイトに応用できる戦略を学ぶことが大切です。

WordPress・HTMLでの内部リンク設定の具体例

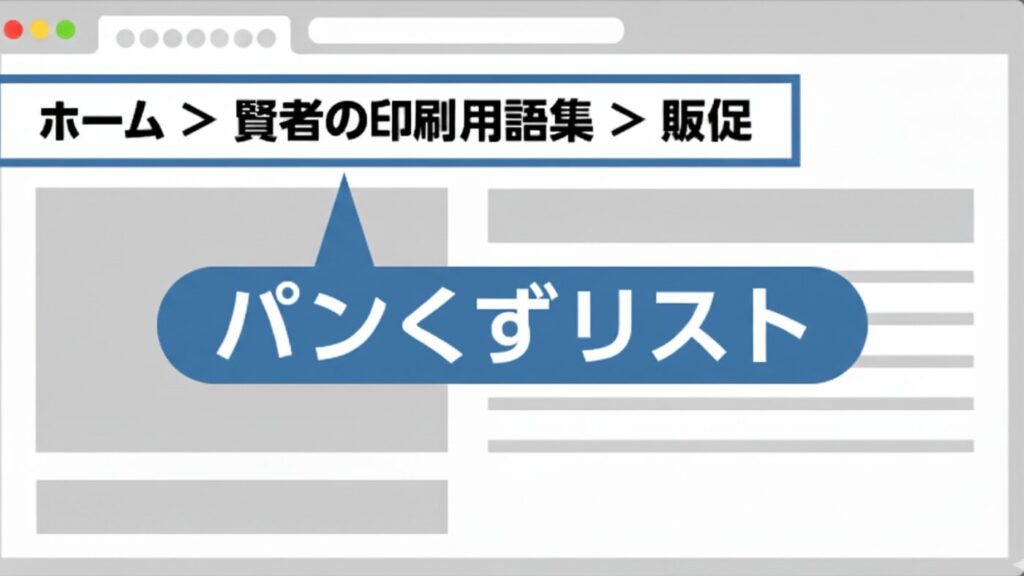

実際の運営においては、内部リンクの実装方法を理解しておくことが重要です。WordPressではプラグインを利用することで関連記事やパンくずリストを簡単に設置可能です。

HTMLの場合は、リンクタグを活用して手動で設定できますが、構造を意識しないと効果が十分に発揮されない可能性があります。サイトマップの作成やパンくずリストの導入は、SEO効果だけでなくユーザー体験の改善にも寄与します。

実装例として、WordPressであれば「Breadcrumb NavXT」や「Yoast SEO」などのプラグインを活用することで、パンくずリストや関連記事を自動的に生成。また、テーマによっては内部リンクウィジェットが標準搭載されている場合もあるため、余計なカスタマイズを避けつつ導入可能です。HTMLでの基本コードは以下のようになります。

<a href=”/service/seo-internal-links”>内部リンク最適化サービス</a>

このように、シンプルなアンカータグを文中に組み込むだけでも内部リンクは機能しますが、適切なアンカーテキストを選ぶことが、効果を高めるポイントとなります。さらに、大規模なサイトではXMLサイトマップとHTMLサイトマップの両方を用いることで、クローラーだけでなくユーザーにもわかりやすくなり、利便性が向上します。

関連記事リンクの設定方法

WordPressのテーマやプラグインを利用すると、関連記事リンクを自動で表示できます。記事下部に関連記事を配置することで、ユーザーが自然と別ページも閲覧しやすくなり、回遊率が向上します。

パンくずリストの実装とSEO効果

パンくずリストは階層構造を示す内部リンクの一種です。検索エンジンにページの位置を伝えるだけでなく、ユーザーにとっても現在地を把握しやすくなります。実装は、WordPressのプラグインやHTMLでのマークアップによって行えます。

パンくずリストは階層構造を示す内部リンクの一種です。検索エンジンにページの位置を伝えるだけでなく、ユーザーにとっても現在地を把握しやすくなります。実装は、WordPressのプラグインやHTMLでのマークアップによって行えます。

サイトマップと内部リンク構造の関係

サイトマップとは、サイト全体における内部リンク構造を整理したものです。XMLサイトマップはクローラー向け、HTMLサイトマップはユーザー向けに設置することで、双方の利便性が高まりSEO効果も期待できます。

内部リンクの最適化に役立つ分析・改善ツール

内部リンクの現状を把握し、改善点を明確にするには分析ツールの活用が欠かせません。Google Search Consoleは基本的なリンク状況を確認できる公式ツールであり、Screaming Frogはリンク構造の可視化によって課題を発見しやすくします。

また、AhrefsやSEMrushなど外部ツールを併用すれば、競合比較や深い分析も可能です。これらのツールを組み合わせて使うことで、より効果的に内部リンク戦略を立てて実行できます。

さらに、ツールを使うことで、人的作業では見落としがちな孤立ページや重複アンカーを効率的に検出でき、定量的な改善指標を得られる点も大きなメリットです。ツールの分析結果を基に改善サイクルを回すことで、継続的な最適化を実現できます。

加えて、これらのツールは初心者から上級者まで段階的に活用できます。たとえば、初心者はまずGoogle Search Consoleで、内部リンクの偏りをチェックすることから始める。中級者はScreaming Frogでリンクの深さや構造を分析、上級者はAhrefsを用いて競合比較を行うと効率的です。

また、料金体系や機能範囲が異なるため、自サイトの規模や予算に応じた選択が求められます。無料で使えるGoogle Search Console。比較的低コストで詳細な分析ができるScreaming Frog。そして包括的なSEO分析が可能な有料ツールを使い分けることで、費用対効果の高い実践的な改善が可能になります。

具体的な操作フローの一例として、Google Search Consoleで内部リンクを確認する手順は以下の通りです。

- GSCにログインし、対象サイトを選択する。

- メニューから「リンク」レポートを開き、「内部リンク」をクリックする。

- 内部リンクが集中しているページと不足しているページを比較し、改善対象を洗い出す。

このように操作手順を番号付きで整理しておくと、初心者でも迷わず取り組むことができ、継続的に改善を進めやすくなります。

Google Search Consoleを活用した内部リンク分析

Google Search Consoleの「リンク」レポートでは、どのページに内部リンクが集まっているかを調べられます。重要ページにリンクが不足していないかを分析し、適切に追加する判断材料となります。

Screaming Frogによる内部リンク構造の可視化

Screaming Frogはサイト全体をクロールして内部リンク構造を可視化できるツールです。リンク切れや孤立ページの発見に役立ち、改善点を具体的に把握できます。

その他便利な内部リンク改善ツール

AhrefsやSEMrushなどのSEOツールも内部リンク分析機能を提供しています。競合比較やリンクの分布状況を調査できるため、戦略的な改善に活用できます。

やってはいけない内部リンクと注意点

内部リンクは強力なSEO施策ですが、誤った設置は逆効果を招きます。たとえば、過剰なリンク設置はスパムと見なされる可能性がありますし、無関係なページへのリンクは、ユーザー体験を損なう原因です。さらに、アンカーテキストに過度にキーワードを詰め込むと不自然さが目立ち、ペナルティを受けるリスクもあります。

過剰設置によるリスク

1ページに過剰なリンクを置くと、クローラーの評価が分散し、主要ページの評価が弱まります。必要最低限のリンク数に抑え、関連性の高いページ同士をつなげることが重要です。

H3:不自然なアンカーテキストの弊害

「SEO対策 内部リンク 効果」など、不自然にキーワードを羅列したアンカーテキストは、検索エンジンからペナルティの対象となりやすくなります。文脈に即した自然な表現を用いることが信頼性につながります。

ユーザー体験を損なうリンク配置

ページ本文の流れを無視して無理にリンクを挿入すると、読みにくくなってしまいます。UXを重視し、読者が必要とする箇所にのみ設置しましょう。

内部リンク最適化でSEO効果を最大化するポイント

この記事で紹介した内部リンクの基本・メリット・戦略・実装方法・注意点を統合すれば、SEO効果を大きく高められます。内部リンクは、ただ単につなぐためのものではなく、サイト全体の評価やユーザー体験に大きく関わる重要な要素です。まずは主要なページを把握し、リンクの不足を補うことから始めてください。

その上で、ツールを活用して定期的に分析と改善を繰り返せば、安定した検索順位と長期的な成長につながります。さらに、内部リンクの改善はE-E-A-Tの観点でも有効で、専門性や信頼性を示す補強材料です。

リンク構造を定期的に見直し、サイト全体で一貫性のあるテーマ性を築くことで、検索エンジンにもユーザーにも評価される、強固な基盤を築くことができます。

最後に、実践の際に役立つチェックリストを「日次点検」と「月次点検」に分けて示します。

日次点検

| 新規公開記事に適切な内部リンクを設置したか? |

| アンカーテキストが自然で文脈に合っているか? |

| 設置したリンクがユーザー体験を妨げていないか? |

月次点検

| 重要ページに十分な内部リンクが集まっているか |

| 孤立ページが発生していないか |

| 全体のリンク数に過剰や不足がないか |

| ツールの分析結果を反映して改善を実施したか |

このチェックリストを運用の中に取り入れることで、日々と月ごとに内部リンクの質を保ち、SEOの効果を継続的に高めることができます。