SEOに強いURL構造とは?Google推奨の最適設計方法を解説

SEOにおけるURL設計は、検索エンジンがページを正しく理解し、ユーザーに信頼されるサイトを構築するための基礎です。短く意味のある構造は、Googleにもユーザーにもわかりやすく、クリック率や再訪問率の向上にもつながります。

この記事では、URL設計についてGoogleが推奨するURL設計のポイントから、変更時の注意点・正規化・階層構造・日本語URLの扱い方まで、体系的に解説します。

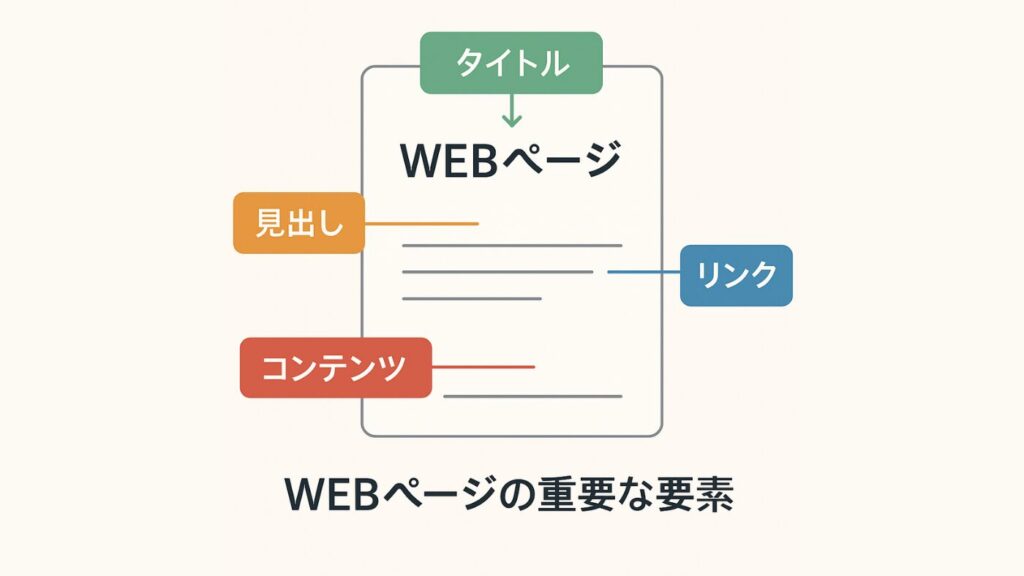

SEOにおけるURLの役割と基本構造

URLはSEOの基盤を支える重要な要素です。検索エンジンは、URL構造からサイト階層やコンテンツ同士の関連性を理解し、クロールやインデックス処理を行います。

URLとは?ドメインとの違いを整理

URL(Uniform Resource Locator)はWeb上での住所のようなものです。ドメインが『建物全体の住所』に相当するなら、URLは『建物内の特定の部屋番号』にあたります。

適切なURL設計は、検索エンジンがページの内容を正確に認識するための基本です。

なお、ドメインは自由に選べない場合もありますが、可能な範囲で意味のある英字を用いた短く覚えやすい名称にすることで、ブランド資産としての価値が高まります。

検索エンジンが理解しやすいURL構造とは

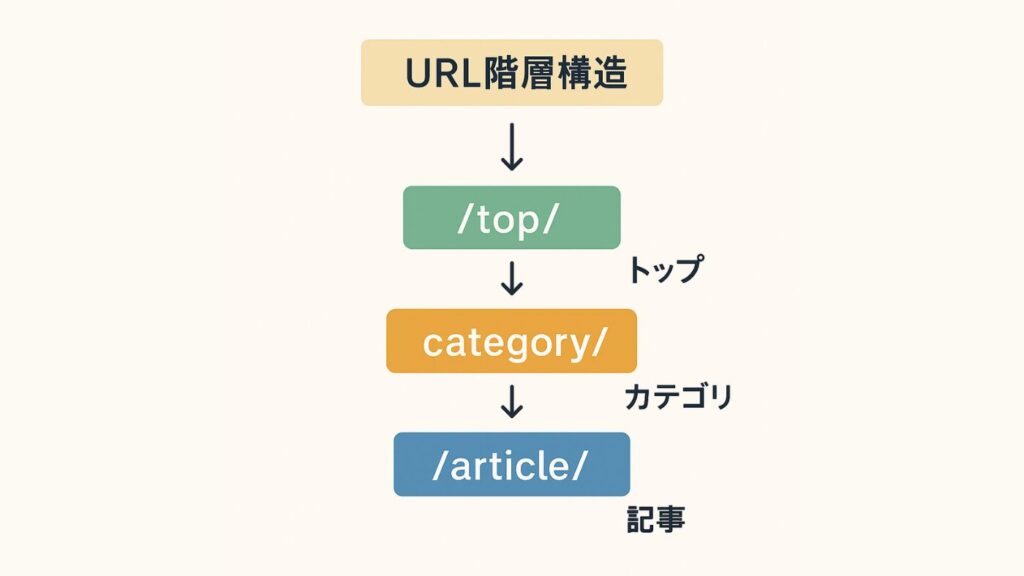

Googleなどの検索エンジンは、URLの階層や単語の区切り方を分析してページの内容を推測します。英単語をハイフン(-)で区切り、また、階層を『/』(スラッシュ)で表現するような短く整理された構造が理想です。

たとえば、example.com/seo/url/structure/ のように「/」で階層を分けることで、検索エンジンがページ同士の関係性を理解しやすくなります。また、パラメータを減らすことでクロール効率も高まります。

ユーザー視点でのわかりやすさとクリック率の関係

URLが短く明確であれば、検索結果で表示された際に信頼感を与えます。とくに階層名やスラッグに意味のある単語を使用することで、ユーザーは内容を予測しやすくなります。

たとえば /service/seo-consulting/ のように、構造と内容がわかりやすいURLはCTRやブランディングの向上も可能です。

Googleが推奨するURL設計とベストプラクティス

Googleは、わかりやすく予測可能で、人間にも理解しやすいURL構造を推奨しています。具体的には、サイト構造を反映した短く明確なURLの採用で、英単語を使って内容が一目でわかる形にすることが望ましいとしています。

これは、検索エンジンがページの内容をより正確に理解でき、ユーザーもクリック前に内容を把握しやすくなるため、CTRの向上や信頼性の強化も可能です。

Google公式が推奨するURLの作り方

Google Search Centralでは、『URLは人にもわかりやすい形にすべき』と説明されています。短く、意味のある単語で構成し、不要な数字や記号は使わないことが推奨されています。

また、Googleは英字を使用する場合、意味を持つ単語で構成されたURLを推奨。たとえば「/seo-url-structure/」のように、英単語で内容を明確に示すことで、検索エンジンの理解度が高まり、ユーザーにも信頼されやすいURLとなります。

出典:Google 検索における URL 構造のベスト プラクティス

ハイフン・英数字・階層構造の基本ルール

URLには英小文字・数字・ハイフンだけを使い、スペースや大文字は避けましょう。また、英字を使う場合は、意味のある単語を選ぶことが推奨されます。

たとえば「/seo-url-structure/」のように内容を端的に示す単語を使うと、検索エンジンにもユーザーにも理解されやすくなります。階層は2〜3段以内に保ち、コンテンツ構造を反映させることでSEOとUX両面で評価が上がるのです。

また、URLは記事だけでなく画像にも設定されます。画像ファイル名にも意味のある英単語を使うことで、Google画像検索での評価向上やコンテンツの関連性強化につながります。たとえば、「seo-url-example.jpg」のように単語に画像の内容を示すと効果的です。

URLにキーワードを含めるべきか?評価と注意点

URLに主要キーワードを自然に含めることで、検索エンジンが内容を理解しやすくなります。ただし、キーワードを詰め込みすぎると効果が下がるため、『/seo-url/』のように1つのキーワードにとどめるのが適切です。

URL階層は浅い方がいい?理想的な階層設計

3階層以内に整理することでクロールの効率が上がります。階層が深すぎる構造は評価の伝達が遅れるため、避けるべきです。

URL変更とリダイレクトがSEOに与える影響

URLは基本的に変更しないことが推奨されます。なぜなら、既存の評価や被リンク情報が失われ、インデックス再評価に時間がかかるリスクもあるためです。

どうしても変更が必要な場合は、301リダイレクトを設定して評価を確実に引き継ぎましょう。URL変更はサイト評価に大きく影響するため、計画的に行う必要があります。

URL変更時に起こる順位変動と評価の再計算

URL変更直後はGoogleが再評価を行うため、一時的に順位が変動することもあります。しかし、適切に301リダイレクトを設定すれば評価は維持されます。

301リダイレクト・canonical設定の正しい使い方

恒久的にURLを変更する場合は301リダイレクトを、重複ページがある場合はcanonicalタグを使いましょう。これらを適切に使い分けることで、SEO評価を集約できます。

変更後の再インデックスを促す方法

Googleは通常、自動的にサイトマップを検出して更新内容をクロールしますが、URL変更後に早くインデックスさせたい場合は、サイトマップを手動で再送信することが有効です。

Search Consoleでサイトマップを再送信し、クローラーによる巡回を促します。内部リンクや外部リンクの修正も忘れずに行いましょう。

日本語URLの最適化

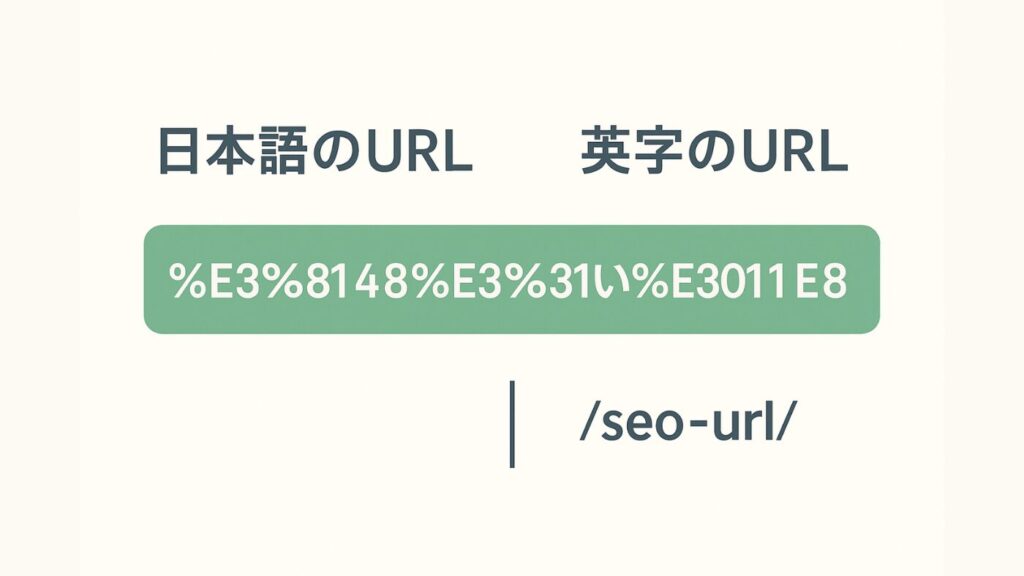

日本語URLは内容を直感的に理解しやすい一方で、文字化けやURLエンコードによる長文化が起こりやすく、とくにSNSやメールで共有する場合には可読性が低下するという課題があります。

Googleは日本語URLも問題なくクロールできるとしていますが、国際的な共有性や技術的安定性を考慮すると、英字URLの採用が望ましいでしょう。

日本語URLの誕生と技術的背景

日本語URLは2003年に「国際化ドメイン名(IDN)」の仕組みが導入されたことで利用可能になりました。これにより、英数字だけでなく日本語や各国の文字を含むURLが技術的に処理できるようになりました。

現在ではGoogleや主要ブラウザが日本語URLを正しく解釈できますが、文字コード変換(URLエンコード)による可読性低下が依然として課題です。

日本語URLの利便性と利用シーン

日本語URLは国内ユーザーを対象としたサイトや、コンテンツ名をそのまま示す場合に有効です。検索結果でURLが視認できる環境では、ページ内容を予測しやすくクリック率向上に寄与することもあります。

日本語URLの課題と回避策

SNSやメッセージアプリで日本語URLを共有すると文字化けが発生することもあるため、URL短縮ツールを使ったり、英字表示のURLをあわせて用意したりすることが推奨されます。

また、WordPressではデフォルト設定で日本語スラッグ(例:「%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%88%E3%81%8A」形式)が自動生成されるため、

投稿時に手動で英字スラッグへ変更するといいでしょう。プラグインや設定で自動変換を有効化することも可能です。

英字URLとの使い分け

グローバル展開や海外ユーザーを意識する場合は英字URLが適しています。国内特化サイトでは日本語URLを使用しつつ、共有時の見た目を整えるためにエンコード後のURLを短縮サービスで補うなど、目的に応じて柔軟に選択することが重要です。

クエリパラメータと短縮URLの扱い方

クエリパラメータは、カテゴリやソート、検索結果など動的ページ生成時に付与されることがあります。同一内容でも異なるURLを生みやすいため、canonicalで正規化して評価を統一します。

短縮URLは、SNSやメール配信などでリンクを簡単に共有したい場合に使使われることが多いようです。しかし、サイト内でのリンクには短縮URLの利用は控え、正規のURLを使うことが推奨されます。短縮URLはリダイレクトされるため、SEO評価が分散しやすくなるからです。

正規化とURLの重複対策

重複URLは評価を分散させるため、正規化が必要です。正規化とは、同一または類似の内容を持つ複数のURLを1つに統一して、検索エンジンに正しい評価を伝える仕組みのことです。これにより、重複による評価分散を防ぎ、主要ページにSEO評価を集中させることができます。

canonicalタグやリダイレクト設定を適切に行うことで、サイト全体の信頼性とクロール効率を高めることが可能です。

URL正規化の仕組みとSEO上の重要性

canonicalタグは、検索エンジンに「このページが正規(評価を集めたい)URLです」と示すためのHTMLタグです。重複したページやパラメータ付きURLが複数存在する場合、評価を統一したいページにcanonicalを設定することで、SEO評価が分散するのを防ぎます。

たとえば、同一商品の色違いページやソート順の異なるURLがある場合、代表ページをcanonical先として指定するのが基本です。canonicalタグを使って評価を集約したいメインページを指定することで、重複URLによる評価の分散を防ぎ、SEO評価を一つのページに統一できます。

canonical・noindexの使い分け

同内容ページが複数ある場合は、評価を集約したいメインページにcanonicalタグを設定。これにより、Googleに「どのURLを評価対象にすべきか」を明示できます。不要ページや重複ページのうち、検索結果に表示する必要がないものはnoindexで除外します。

Search Consoleでの重複URL検出と修正手順

カバレッジレポートで重複を確認し、リダイレクトやcanonical指定を修正後、正規ページ(評価を集約したいページ)を中心に再クロールを依頼します。これにより、Googleが正しいURL構造を再認識し、評価がメインページに反映されやすくなります。

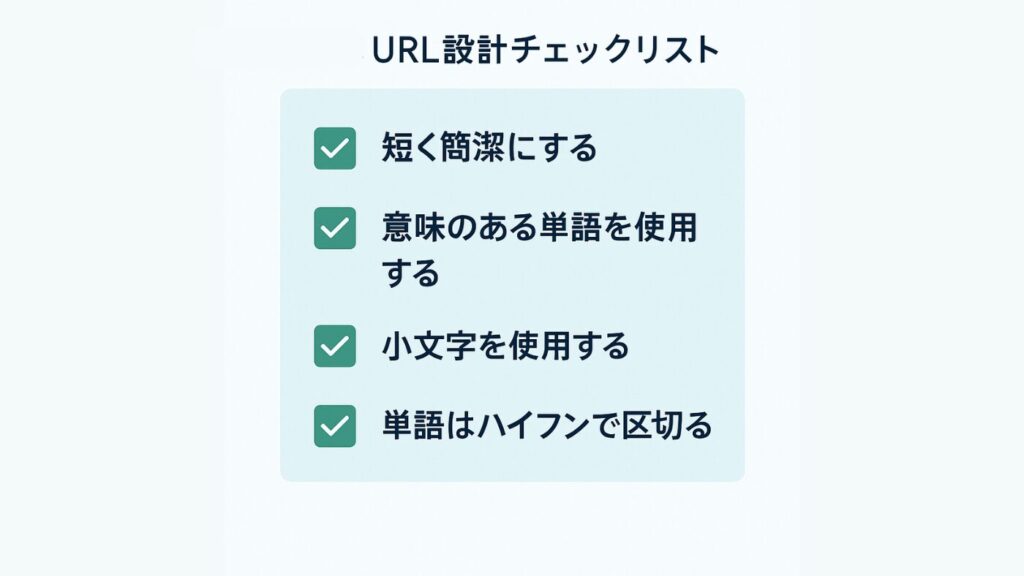

SEO効果を最大化するURL設計チェックリスト

URL設計の品質を確認するためのチェックリストです。URLの新規設計・修正・リライト時に見落としやすい項目を総合的に点検する目的で活用します。構築前の設計段階や既存サイトの見直しなど、URL構造を再評価する際の実務的なチェックリストです。

SEOとユーザーの両面で確認すべき10項目

- 短く説明的であるか?

- ハイフン区切りを使用しているか?

- 英小文字のみで統一されているか?

- 不要なパラメータがないか?

- 階層構造が明確で深すぎないか?

- リダイレクトが正しく設定されているか?

- canonical指定が正しいか?

- 日本語URLの方針が統一されているか?

- サイトマップが最新状態で登録されているか?

- 内部リンクが正しいURLに更新されているか?

CMS別(WordPress/Wix/Squarespace)のURL設定ポイント

WordPressでは「パーマリンク設定」から/%postname%/形式を選択します。この設定により、記事タイトルが自動的にURLスラッグとして使用されますが、記事タイトルが日本語の場合は日本語でエンコードされた長いURLが生成。

そのため、記事投稿時には手動で英字のスラッグに変更することをおすすめします。そうすることで、URLが短くわかりやすくなり、検索エンジンや海外ユーザーにも理解されやすくなります。

WixやSquarespaceの場合も、自動生成されるURLを手動で修正し、不要なIDを削除しましょう。

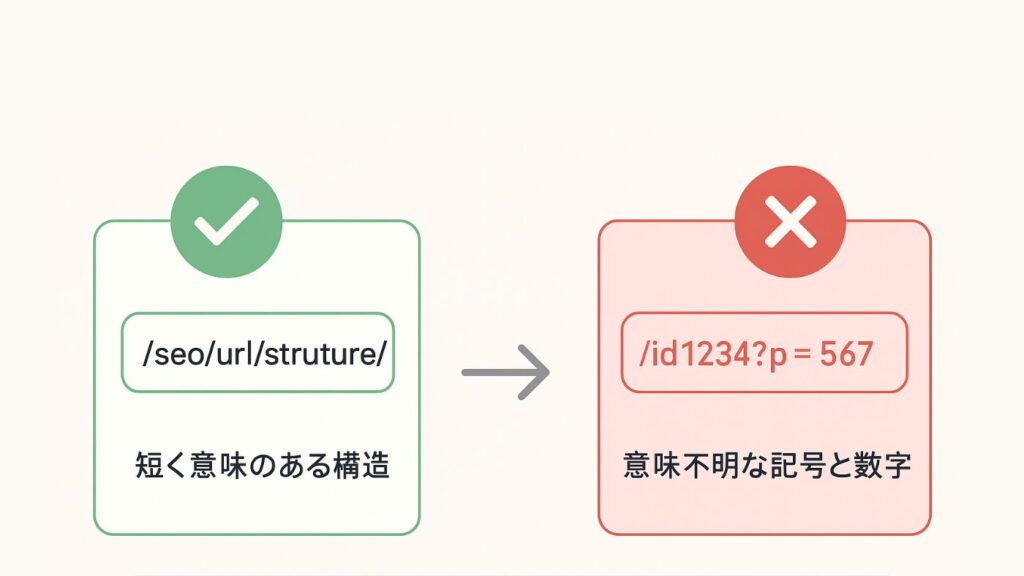

実例で学ぶよいURL・悪いURL

URL設計では、意味のある構造や単語選びが大切です。以下に、SEOとユーザビリティの両面から見たよいURLと悪いURLの例を示します。URL設計時の参考にしてください。

よい例:/seo-url-structure/ → 意味が明確で信頼性も高く、検索エンジンにも内容が伝わりやすい。

悪い例:/id1234?p=567 → 意味がわかりづらく、ユーザーや検索エンジンにも内容が伝わりにくい。

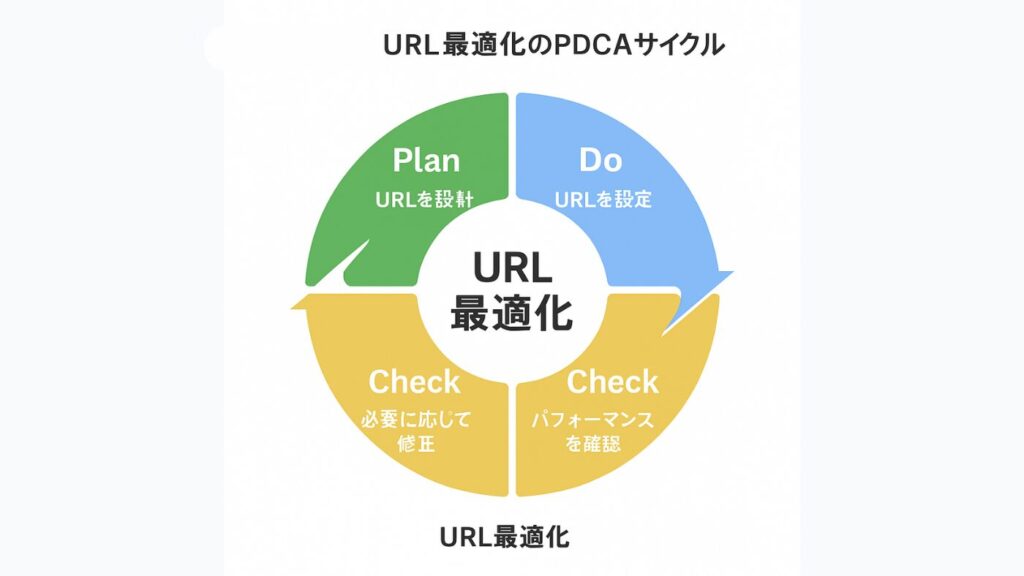

URL設計のまとめと今後の最適化戦略

URL設計の最終段階では、これまで解説した原則を整理し、今後の改善方針を明確にすることが重要です。SEOは一度の最適化で終わるものではなく、運用やサイト構造の変化に応じて継続的に見直す必要があります。

ここでは、URL設計全体の要点を再確認し、運用フェーズで行うべき検証やモニタリングの指針を示します。URL設計はSEO内部対策の要です。正しい設計はクロール効率とUXを高め、サイト全体の評価を底上げします。

SEO効果を左右する要素の再確認

短くわかりやすく構成されたURLは、SEO評価が正確に伝わるのを助け、検索結果での視認性も向上します。URL設計はSEO・ユーザービリティ・運用しやすさのすべてに関わるため、設計の初期段階から方針を明確にし、一貫性を持って作成することが大切です。

構造・ユーザビリティ・正規化のバランス設計

複雑な構造を避け、ユーザーと検索エンジンの両方が理解できる設計を心がけます。URL階層・命名ルール・canonical設定の整合性を保ち、重複や評価分散を防止します。ユーザーがURLを見ただけで内容を想起できる設計が理想です。

URL改善後に行うべきモニタリングと検証

URLを変更・改善した後は、Search Consoleでクロールエラーやインデックス状況を確認し、GA4で流入経路やCTRの変化を追跡します。リダイレクトやcanonical設定が正しく機能しているかも確認し、定期的に最適化を継続することで長期的なSEO効果を維持できます。