SEOメタディスクリプションとは?最適な文字数と書き方を徹底解説

SEOメタディスクリプションは、検索結果のクリック率(CTR)を左右する重要な要素です。

この記事では、メタディスクリプションの概要や最適な文字数、効果的な書き方や設定方法、改善手順までを体系的に解説します。初心者の方でもすぐに実践できるテンプレートやNG例もご紹介します。

メタディスクリプションの基礎

メタディスクリプションは、検索結果ページでユーザーにページ内容を伝える要約文です。

ここでは、メタディスクリプションの基本的な役割と、どのようにして検索エンジンやユーザーに影響を与えるかを解説します。とくにSEOにおける間接的な効果、Googleの自動生成メカニズムなどを整理し、基礎的な理解を深めます。

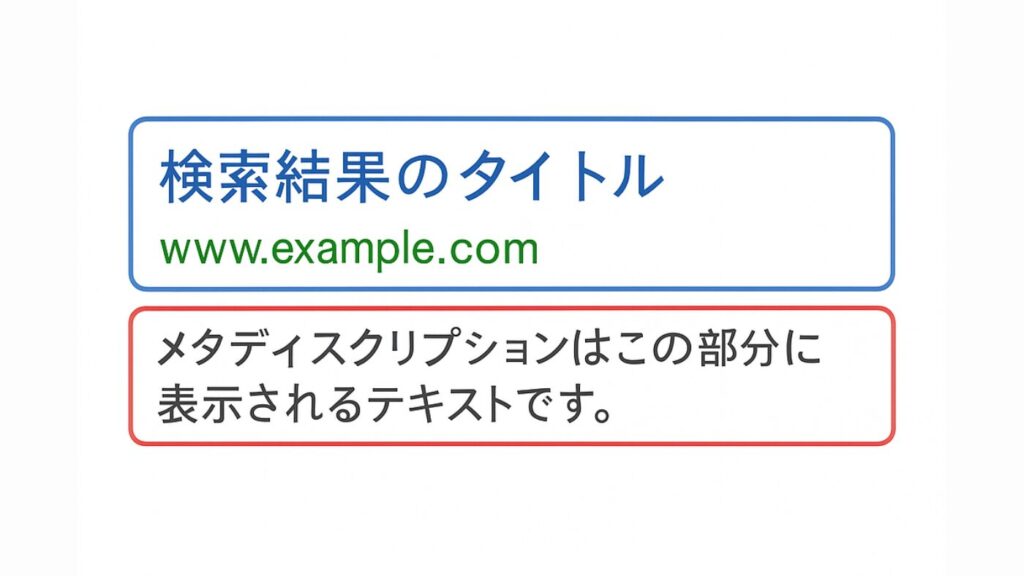

どこに表示される?(検索結果のスニペット)

メタディスクリプションは、検索結果でタイトルの下に表示される説明文であり、ユーザーがクリックするかどうかを判断する重要な要素です。

検索エンジンがページ内容を自動的に要約することもありますが、HTMLタグで明示的に指定すれば、表示される文章をコントロールできます。

SEOとの関係:順位要因ではないがCTRに影響

Googleの公式見解では、メタディスクリプションは直接的なランキング要因ではありません。しかし、検索結果でのクリック率(CTR)には大きく影響するため、間接的にSEOパフォーマンスに寄与します。

適切な説明文を設定することで、検索意図にマッチし、ユーザーが安心してクリックする確率が高まります。

自動生成/書き換えが起きる仕組み

Googleは、指定したメタディスクリプションが検索意図に合わないと判断した場合、本文の一部を自動的に抜粋してスニペットを生成します。これが「書き換え現象」です。

したがって、メタディスクリプションは本文の内容と整合していることが重要であり、主要キーワードを自然に含めることが望まれます。

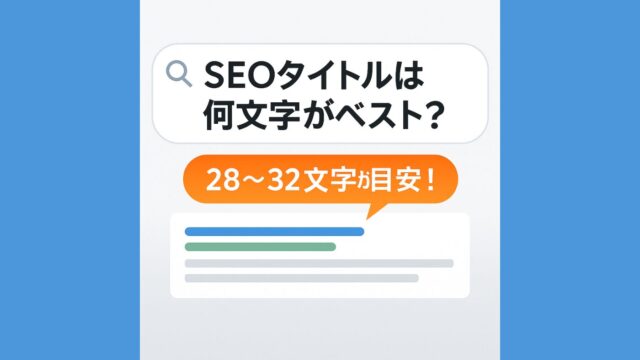

最適な文字数の目安

メタディスクリプションの文字数そのものは直接SEOには影響しません。しかし、ユーザーがクリックするかどうかの判断には大きく関わります。長すぎると省略され、短すぎると情報が十分に伝わりません。そのため、適切な文字数を設定することが重要です。

ここでは、デバイスごとの表示幅や実務上の文字数基準を踏まえ、検索結果で最も効果的に表示される文字数の目安を解説します。

表示幅の考え方(PC・スマホ・SERP要素)

メタディスクリプションの表示幅はデバイスや検索結果ページ(SERP)のレイアウトによって変化します。

一般的に、PCでは全角約110〜120文字、スマートフォンでは約90〜100文字が表示される上限です。また、アイコンやリッチリザルト要素などが加わるとさらに短くなることがあります。したがって、重要な内容は冒頭にまとめるのが基本です。

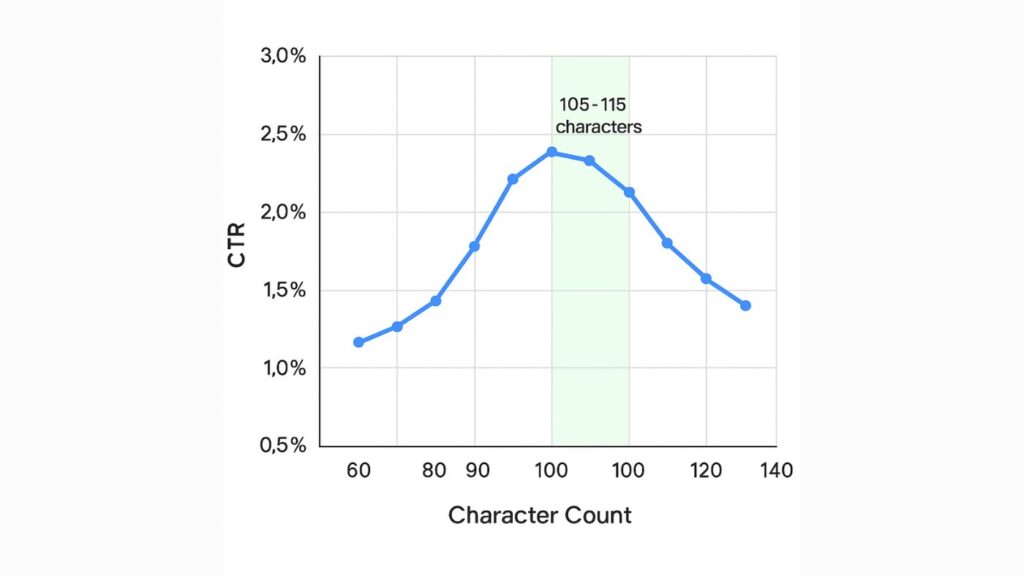

実運用の基準:105〜115文字

一般的には「全角105〜115文字」が推奨されています。この範囲であれば、検索結果で省略されにくく、情報量と読みやすさのバランスもよくなります。

全角・半角を問わず1文字としてカウントし、105〜115文字を目安に調整しましょう。これにより、文字数の誤差が起こりにくく、確実に最適化できます。

省略を避ける配置(冒頭で価値提示・末尾でCTA)

メタディスクリプションは、限られた文字数の中で情報と行動喚起(CTA)をバランスよく盛り込む必要があります。

冒頭で「誰向けか」「どのような課題を解決できるか」を端的に伝え、末尾には「詳しくはこちら」「今すぐ確認」などのCTAを自然に加えることで、クリック率の最大化が期待できます。

効果を出す書き方の原則

メタディスクリプションで成果を出すためには、ユーザーの検索意図と一致した魅力的な文章を作ることが不可欠です。ここでは、SEO観点からの構文設計、固有名詞や数字の活用、そしてクリックを促す表現技法を解説します。自然なキーワード挿入と重複回避の重要性にも触れます。

検索意図との一致(上位傾向+自サイトの独自性)

上位記事の多くは「検索意図との一致」を最優先にしています。ユーザーが知りたいことに直結する言葉を含めることで、Googleが関連性を正しく判断。同時に、自サイトの専門性や実績を交えることで独自性を出し、他サイトとの差別化を図ります。

具体ベネフィット・固有名詞・数字で期待値を明確化

抽象的な説明だけではクリックを促すことはできません。「105〜115文字」「CTR改善率○%」といった数字や実績を積極的に盛り込みましょう。具体的なベネフィットを示すことで、検索結果での説得力が高まります。

キーワードの入れ方と詰め込みNG

主要キーワードは必ず1回以上自然に含めますが、詰め込みすぎると不自然な文になりCTRが低下します。文脈上自然に挿入し、文章の流れを壊さないようにするのがポイントです。

サイト内重複とカニバリゼーションの回避

複数のページで似たメタディスクリプションを使用すると、Googleが各ページの主題を判別しにくくなり、評価が分散してしまいます。そのため、各ページごとに固有の説明文を設定し、検索意図に応じた内容にしましょう。

メタディスクリプションのテンプレートと例文(用途別)

実際にメタディスクリプションを作成する際は、記事やサービスの目的に応じて文章の型を使い分けることが重要です。ここでは、解説記事・レビュー・サービスLPなど用途ごとに使えるテンプレートを紹介します。さらに、NG例とOK例も提示し、改善のプロセスを明確にします。

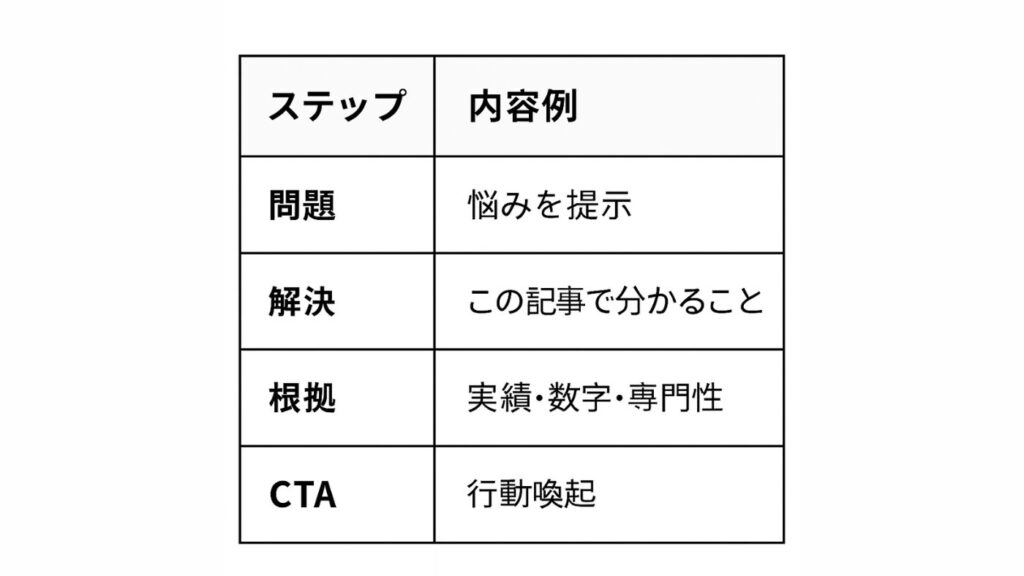

解説記事用:問題→解決→根拠→CTA

例文を紹介する前に、まず構文の流れを理解しましょう。解説記事向けのメタディスクリプションは、読者の疑問を提示し、その解決策と根拠を簡潔に示すことで、信頼感と行動喚起を両立させるのがポイントです。

【例】「メタディスクリプションの書き方がわからない方へ。最適な文字数とSEO効果を解説します。105〜115文字のルールと改善手順を詳しく紹介。詳しくはこちら。」

事例/レビュー用:対象→結果→差分→CTA

事例・レビュー型のメタディスクリプションでは、読者が成果をイメージできるようにすることが大切です。改善結果や比較差分を具体的に伝えることで、信頼と興味を引き出します。

【例】「メタディスクリプションを見直した結果、CTRが25%改善。AIOSEO設定と文言最適化の具体手順を公開。今すぐ確認。」

サービスLP用:課題→提供価値→安心材料→CTA

サービスLP向けのメタディスクリプションでは、ユーザーの課題を明確にし、提供価値と安心材料を短い文で伝えることが重要です。信頼性と行動喚起を両立させることで、クリック率を高められます。

【例】「クリック率を上げたい企業様へ。SEO専門家が最適なメタディスクリプションを設計します。全デバイス対応・実績多数。お問い合わせはこちら。」

NG→OKの書き換え例(改善ポイントを分解)

改善プロセスを学ぶには、NG例とOK例の比較が効果的です。ここでは、具体的な書き換え例を通して、内容をどのように最適化できるかをご紹介します。

【NG】「SEO メタディスクリプションとは?SEO効果を上げよう!」

→【OK】「SEOメタディスクリプションの意味と最適文字数を専門家が解説。CTR改善の実例付き。」

設定方法と実装の注意

メタディスクリプションの設定は、SEOを行う上での最初の技術的ステップとなります。HTMLタグやWordPressプラグインを正しく利用し、設定ミスや内容の重複を防ぐことが重要です。

ここでは、主要CMSでの操作方法や重複防止策を整理し、初心者でも確実に設定できるように解説します。

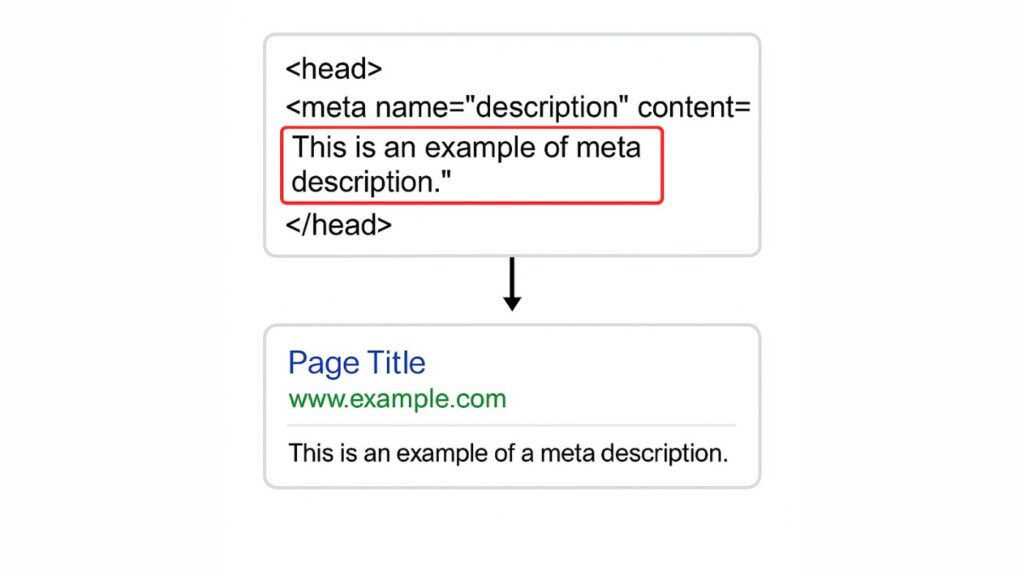

HTMLでの設定(<meta name=”description” …>)

HTML内に、下記のように記述します。例として、meta descriptionタグを記載した実際のHTMLコードを示します。

<meta name="description" content="ここに説明文を記述">

これにより、検索エンジンに内容を明示的に伝えることができます。CMSを使わない静的ページでも同様に設定可能です。

WordPressプラグインでの設定(AIOSEO/Yoast/SEO SIMPLE PACK)

WordPressでは、AIOSEOやSEO SIMPLE PACKなどのプラグインを利用することで、投稿の編集画面から簡単にメタディスクリプションを設定できます。AIOSEOの場合、「スニペットプレビュー」を使って表示イメージや文字数を確認できるため便利です。

多言語・複数テンプレ運用時の重複防止

多言語サイトや複数テンプレートを使用する場合は、meta descriptionの自動生成設定を避け、手動で固有の文を設定することが重要です。canonicalタグとの整合性も併せて確認しましょう。

検証と改善の手順

メタディスクリプションは、一度設定すれば終わりではなく、定期的な検証と改善が欠かせません。CTRや掲載順位などのデータを基に、改善サイクルを回すことで継続的に成果を上げることができます。

ここでは、GSCを活用した仮説検証や書き換え対策について具体的に解説します。

KPI:CTR・掲載順位・表示スニペット一致率

改善の成果を測る指標はCTR(クリック率)、掲載順位、スニペット一致率の3点です。CTRが高くても表示内容が一致しない場合は再評価が必要です。

GSCでのクエリ別診断→仮説→AB差し替え

Google Search Consoleでクエリ別CTRを分析し、低CTRのページはメタディスクリプションの差し替えを検討します。A/Bテストを実施し、改善効果を定量的に測定しましょう。

書き換え発生時の対処と再最適化

Googleによる自動書き換えが頻発する場合は、本文とディスクリプションの整合性を再確認します。タイトルとの一致性を高めることで、再書き換え率を下げることが可能です。

メタディスクリプションの失敗例とチェックリスト

多くのメタディスクリプションに見られる失敗としては、内容が抽象的で差別化できていないことや、文字数設定のミスが挙げられます。

ここでは、代表的な失敗パターンを整理し、改善のためのチェックリストを紹介。読者ご自身が自分のページを客観的に評価できるように構成しています。

汎用表現で差別化ゼロ/釣り見出しで期待不一致

「〜とは?」「完全ガイド」などの汎用的表現のみでは差別化できません。検索意図に沿った具体的な価値を盛り込みましょう。

文字数オーバー・不足による要点欠落

文字数が多すぎると省略され、少なすぎると情報が不足します。正確にカウントし、105〜115文字を維持することが理想です。

キーワード羅列・社内重複

同一サイト内で似たメタディスクリプションを繰り返すと、評価分散を招きます。キーワードは1つに絞り、他ページと差別化しましょう。

最終チェックLIST(文字数・固有性・意図一致・CTA)

- メタディスクリプション文字数を確認

- ページ内容と完全一致しているか確認

- クリック誘発のCTAを含むか再点検

メタディスクリプションに関するFAQ

最後に、メタディスクリプションに関するよくある質問をまとめます。タイトルとの違いや自動生成が可能かどうか、運用の効率化方法など、実務担当者が抱きやすい疑問について専門的に解説します。これによって、記事全体の理解が深まり、実際に設定・運用する際の迷いを減らすことができるでしょう。

タイトルと同じ文でよい?(差別化が必要)

タイトルと同じ文だとCTRが低下する傾向があります。メタディスクリプションでは、タイトルで触れられなかった「具体的メリット」や「補足情報」を追記しましょう。

設定しないと不利?(自動生成の長短)

設定を省略するとGoogleが自動生成しますが、意図に沿わない文が表示されることもあります。手動設定することでCTRが安定しやすくなります。

ページ数が多い場合の効率的な運用法

大量のページを管理する場合は、主要カテゴリごとにテンプレートを作成し、一括管理ツール(AIOSEOのバルク編集など)を活用するのが効率的です。