SEO キーワードは意味ない?誤解を解き明かす最新SEOの本質

Googleの進化により、旧来の「キーワード詰め込み型SEO」は終わりました。今重要なのは、検索者の意図に合わせた構造設計です。

この記事では、「キーワード不要論」という誤解を専門家の視点から正し、現代SEOでキーワードをどのように使えば成果につながるのかを具体的に解説します。

用語整理:SEOキーワードと記事キーワードの違い

本記事で取り上げる「SEOキーワード」は、検索ニーズを調査し、それに基づいてトピックやサイトの構成を練る際の「設計キーワード」のことを指します。

一方で、「記事キーワード」とは、本文中で多く使われる単語であり、従来のキーワード詰め込み型SEOに関連するものです。

現在では、キーワードがどれだけ使われているかではなく、検索する人の意図を的確に捉えた文脈や構造が重要視されます。

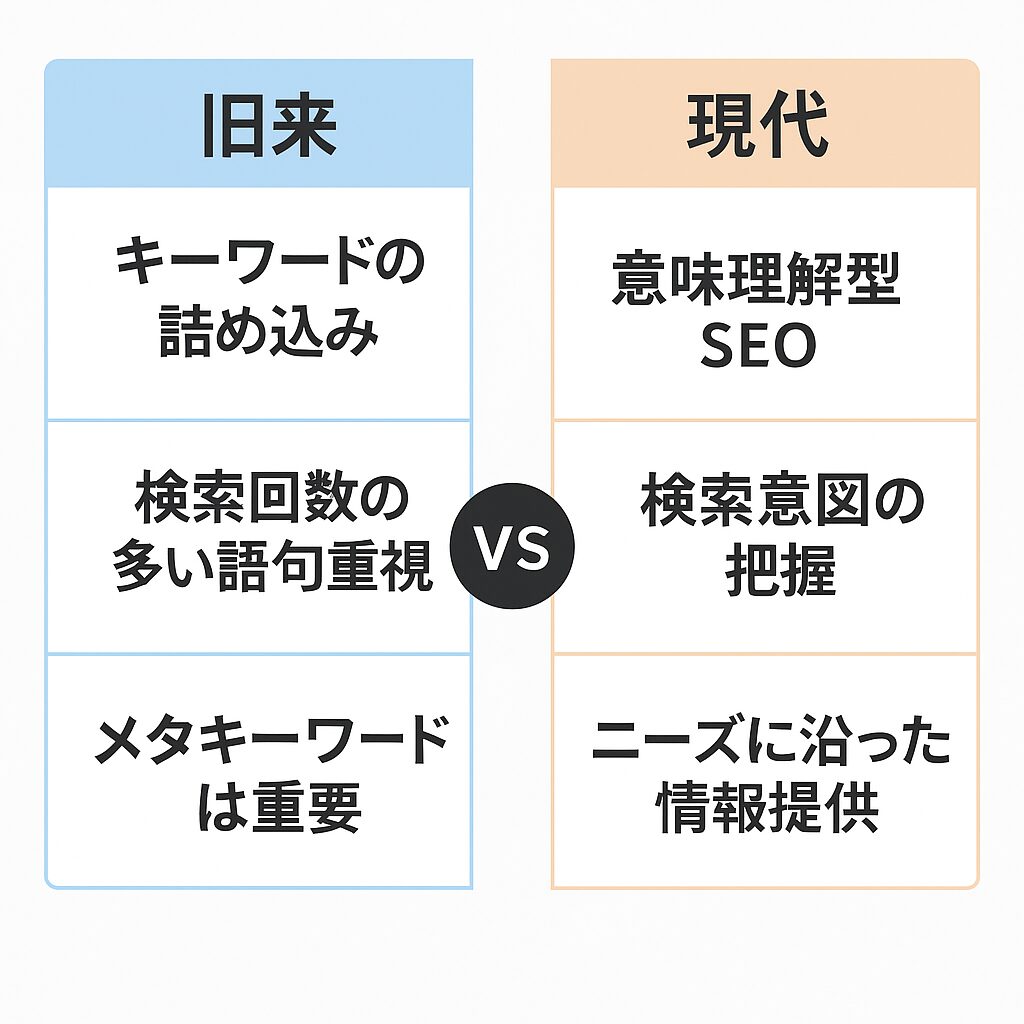

| 項目 | 旧来のSEO | 現代のSEO |

|---|---|---|

| SEO手法 | キーワード詰め込み | 意図ベース構成 |

| 評価軸 | 出現頻度 | 文脈・意図一致 |

| 主体 | 検索エンジン | 検索者 |

なぜ「SEO キーワードは意味ない」と言われるのか?

「SEOキーワードは意味がない」と言われるのは、評価基準が変わったためです。以前は、キーワードを多く入れることでGoogle検索表示順位が上がっていました。しかし今は、検索者の意図や文章全体の流れを理解する仕組みに進化しています。

ここでは、旧来型のキーワード詰め込み型SEOの限界。さらに、Googleのアルゴリズム進化がもたらした「セマンティックSEO(意味理解に基づくSEO)」への転換を解説します。

| 年代 | アルゴリズム/モデル | 進化の方向性 | 特徴・意図理解への影響 |

|---|---|---|---|

| 2010年頃 | Panda/Penguin | コンテンツ品質評価の導入 | スパム・詰め込み対策。質重視へ転換開始 |

| 2013年 | Hummingbird | クエリ全体の意味解析 | 部分一致→意図理解への布石 |

| 2015年 | RankBrain | AIによる意味推定 | 未知クエリを文脈で解釈可能に |

| 2019年 | BERT(双方向モデル) | 文脈理解の精度向上 | 前後関係を踏まえた意図判断が可能に |

| 2023年 | SGE(Search Generative Experience) | 生成AIによる回答生成 | 意図理解+回答要約でUXを再定義 |

旧来SEOの特徴と限界(キーワード詰め込みの時代)

かつてのSEOでは、コンテンツにターゲットキーワードを多く含めることで順位を上げる手法が主流でした。Googleの初期アルゴリズムはキーワード出現頻度を重視し、文脈よりも量を評価していました。

しかし、この方法ではユーザーの検索満足度を満たすことができませんでした。まだ、2010年代前半には「キーワードの増加」によってGoogle検索表示順位が上がることもありました。一方でユーザーのサイト離脱率も高いままでした。これが「量より質」への転換点になりました。

ちなみに、Googleは2010年代のはじめから「meta keywords」タグを検索順位の評価対象から外しています。今ではキーワードタグがあるかどうかではなく、本文が検索者の意図に合っているか、文脈が自然かどうかも重視されます。

Googleの進化と意図理解へのシフト(BERT・SGE)

Googleは、BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers:双方向エンコーダ表現モデル)の導入で、文章全体の意味について理解する力を高めました。さらに、SGE(Search Generative Experience:検索生成体験)の登場により、検索結果が生成的に要約・回答する方向へ進化したのです。

その結果、単なるキーワードの一致よりも「質問への正確な回答」が重視されるようになりました。

キーワードSEOが効果を発揮しない3つの原因

キーワードを意識して取り入れても、うまく成果が出ない主な理由は3つあります。それは、「検索者の意図と合っていないこと」「サイト全体の仕組みが弱いこと」、そして「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」が足りないことです。

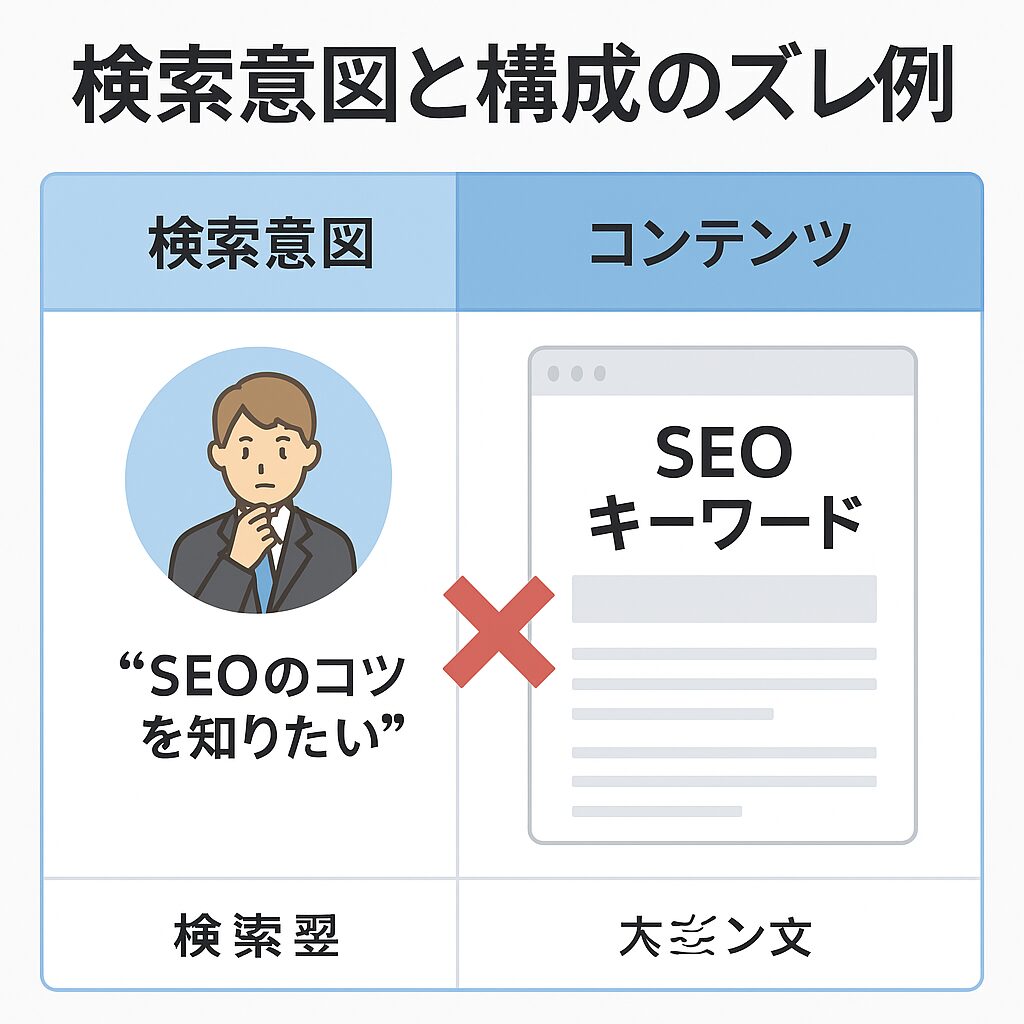

検索意図とコンテンツ構成が一致していない

キーワードを入れても成果が出ない最大の要因は、検索意図とコンテンツの方向性がずれていることです。これは、検索者が抱える課題や期待に応えられず、コンテンツの価値が伝わらなくなるためです。

検索者が求める回答を提示できなければ、滞在時間やクリック率が下がり、Googleからの評価も下がります。つまり、意図に合わない内容は「役に立たない情報」と判断されてしまうのです。

検索意図と構成を一致させるためには、まず読者が「なぜこの言葉で検索したのか」を考える必要があります。

たとえば「SEO キーワード 選び方」と検索する人の中には、「従来のSEOに疑問を持っている人」や「古い手法から脱却したい人」が含まれます。

その上で、「今のSEOの正しい考え方を知りたい」「新しい手法や実践方法を学びたい」「自社に合った改善策を探したい」といった検索意図を持った人もいるのです。そのため、意図ごとに構成や見出しを設計しましょう。

このように、検索者の意図と目的を正確に把握し、ページの流れを最適化することが、成果を生むコンテンツ設計の第一歩です。

また、読者の理解度(初心者/中級者/上級者)に応じて情報の深さや専門用語の使い方を調整することも重要です。読者層に合わせて内容を最適化することで、より幅広いユーザーにとって有用なコンテンツとなります。

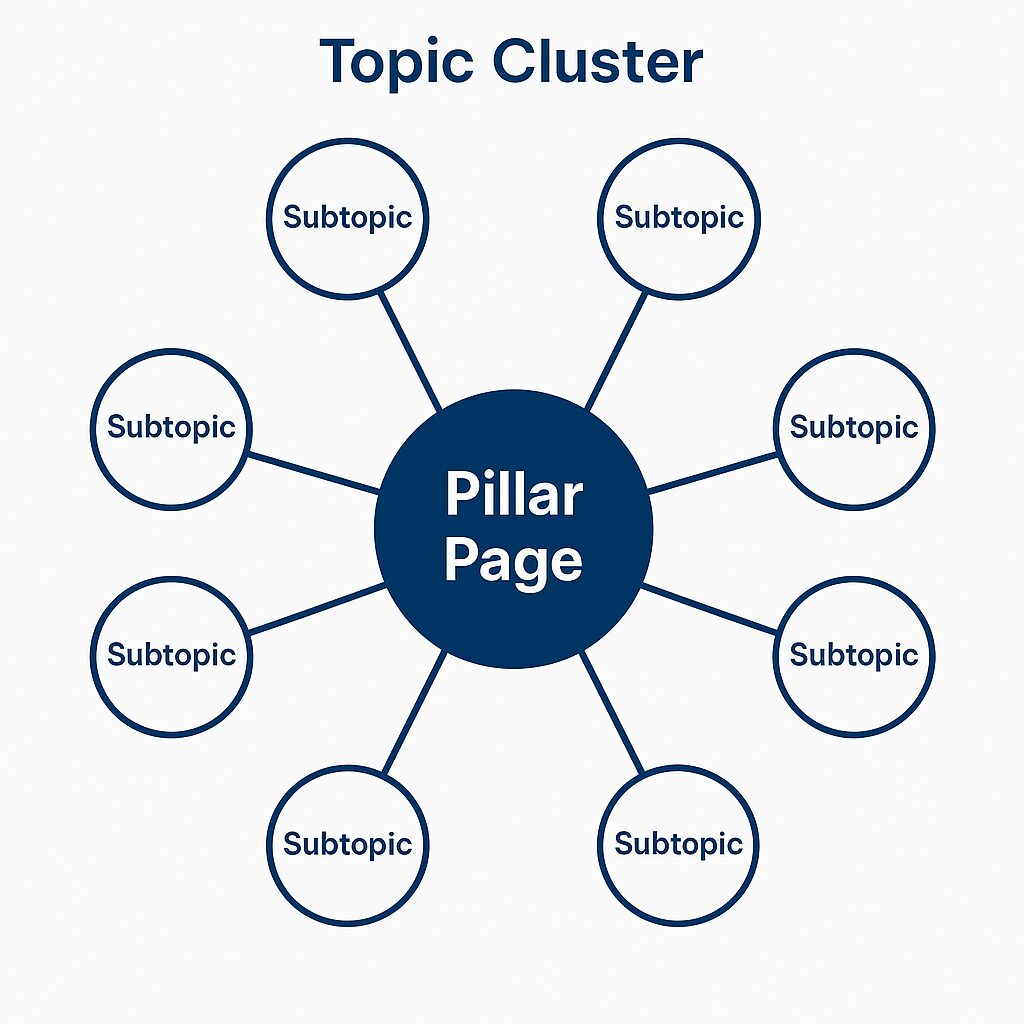

内部リンク・サイト構造の最適化が不十分

個々の最適化よりも、全体の構造を整えることが重要です。Googleはトピックの網羅性や関連性を評価するため、内部リンクで情報をつなげることが不可欠です。リンク不足はクローラビリティを下げ、評価も伸び悩みます。キーワードを軸にトピッククラスター構成を意識し、ページ間で補完し合う設計を行いましょう。

内部リンクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

E-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)の欠如

Googleが評価する「E-E-A-T」の要素(経験・専門性・権威性・信頼性)が足りないと、いくらキーワードを入れてもサイトは高く評価されません。

とくにSEOの分野では、記事を書いている人の専門知識や経験が大きな信頼につながります。実際の体験談や具体的な事例を紹介したり、信頼できる公式ガイドラインへのリンクを載せたりして、専門家としての立場をはっきりと示すことが大切です。

E-E-A-Tについては下記の記事で詳しく説明しています。

現代SEOで求められるキーワードの役割

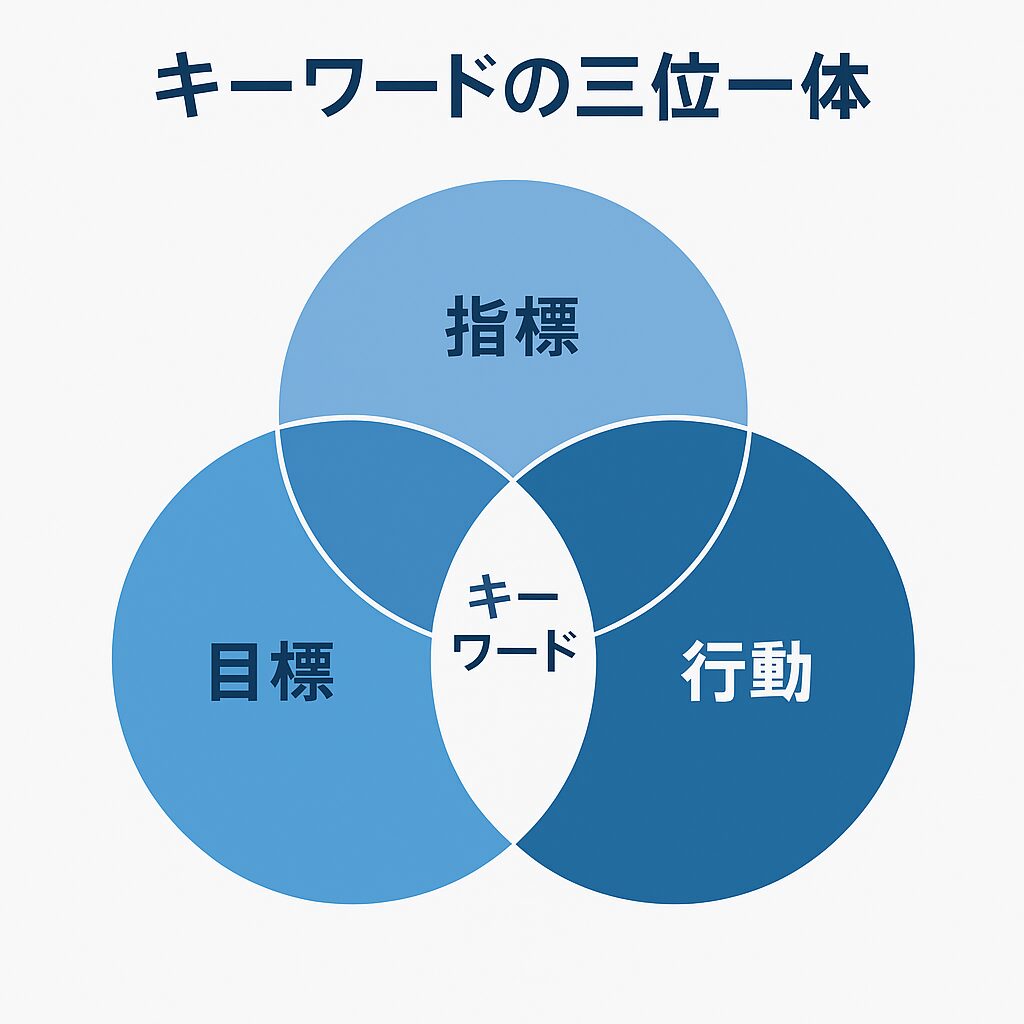

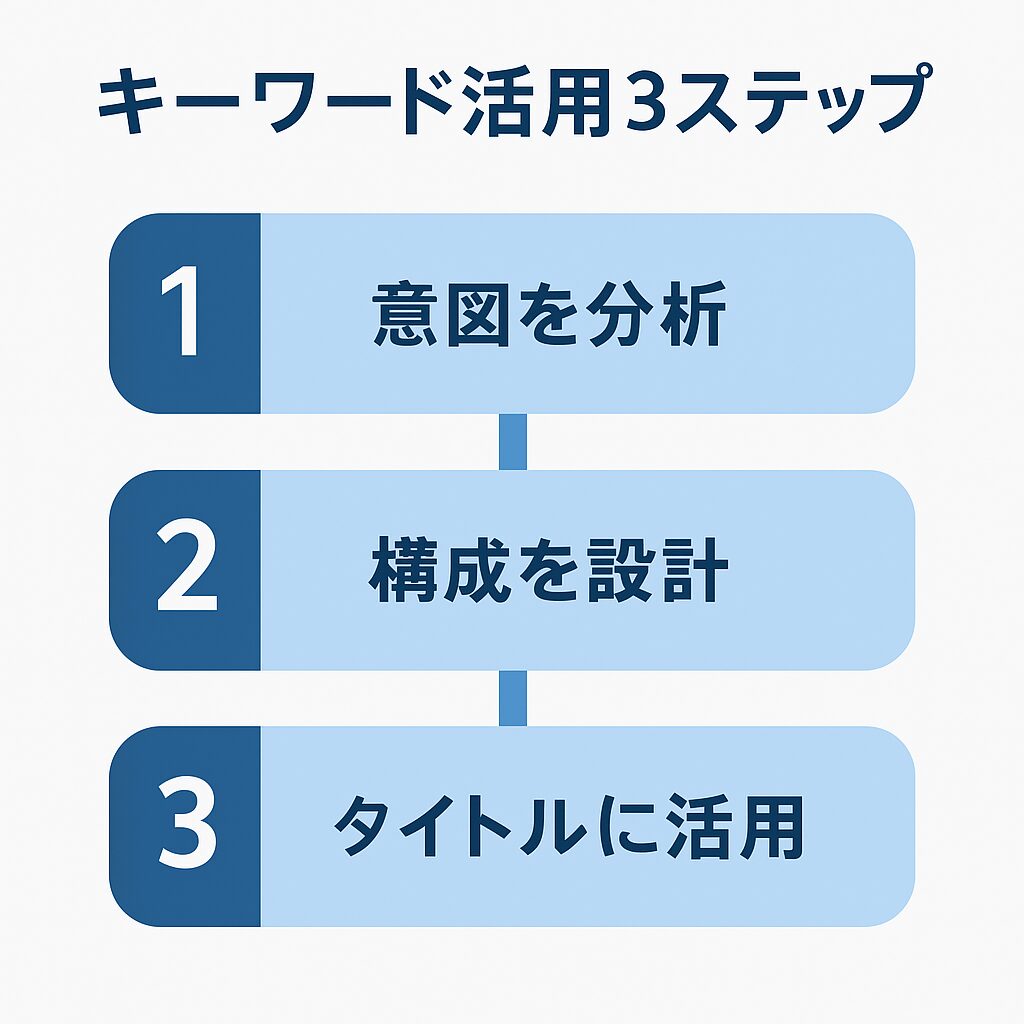

キーワードは「意味がない」のではなく、今や戦略的な「設計の起点」です。Googleが検索意図を重視する現在、キーワードはトピック構造を整理し、情報の一貫性を支える軸となります。ここでは、検索意図マッピングやトピッククラスター構成におけるキーワードの位置づけを整理します。

検索意図マッピングの軸としてのキーワード

キーワードは意図を可視化する「指標」となります。背後にある課題や目的をマップ化することが可能です。たとえば「SEO キーワード 意味ない」というクエリの背後には、「昔のSEOは通用しない」「新しい方法を知りたい」という潜在意図があります。これを分析することで精度の高い構成設計が可能になります。

トピック設計・クラスター構成における役割

キーワードは、トピックをまとめる上で中心となるものです。たとえば、全体をまとめた「ピラー記事」で大まかな内容を説明し、細部を解説する「クラスター記事」で詳しく説明するという構成にすると、Googleはそのサイトを専門性が高いと判断しやすくなります。

キーワードは記事同士のつながりを示し、情報をわかりやすく整理する指標となります。

「意味ない」ではなく「文脈で生かす」視点

すぐに実践できる方法としては、「共起語(よく一緒に使われる関連語)を意識して取り入れる」「文章の段落構成を工夫する」「内部リンクで記事どうしをしっかりつなぐ」などがあります。また、関連語を使うときは、文章の流れに無理がないか注意し、読者が自然だと感じる配置に気をつけましょう。

文脈でのキーワード活用は、単なる言葉選びではなく「伝えたい価値をどのように整理するか」という設計思考です。キーワードは文の中で意味を補強し、検索者が求める回答へ導く「ナビゲーション」として機能します。たとえば、関連語を適切に配置することで、Googleにもテーマの一貫性が伝わり、読者も無理なく理解できます。

こうした文脈を意識した設計の積み重ねで、検索エンジンやユーザーからも「有用で体系的な情報」と認識されるのです。つまり、キーワードを「意味づけて使う」ことが、セマンティックSEO時代の本質です。

この記事を通じて、SEOキーワードは無意味でなく、文脈に基づいた構造的な活用が成果を左右することがご理解いただけたかと思います。