SEOライティングのやり方|初心者向け実践ガイド【完全版】

SEOライティングは、検索で上位表示されるだけでなく、読者の悩みを解決し、行動へと導く「成果につながる文章術」です。

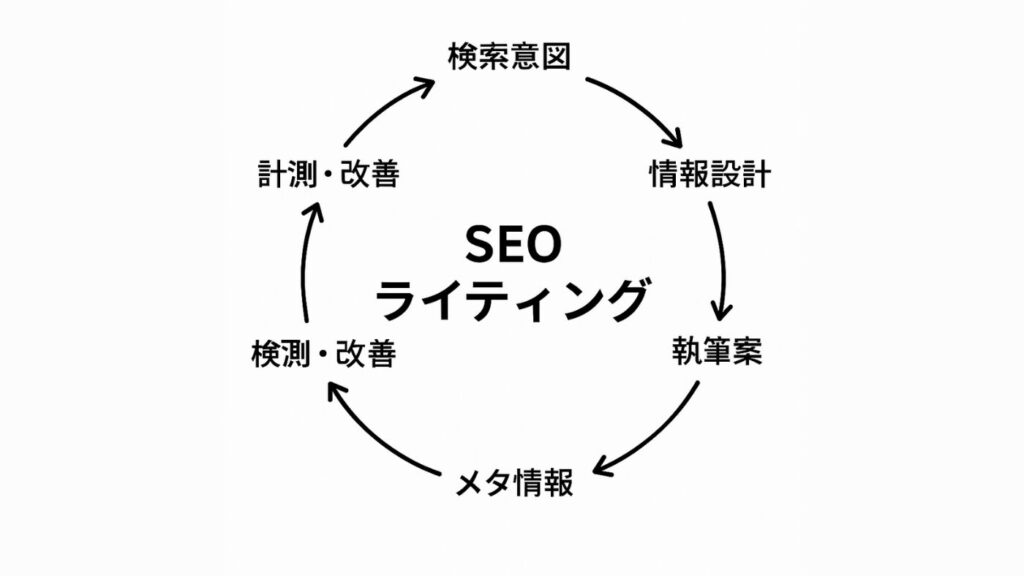

この記事では、初心者でも実践できる具体的な手順やコツを体系的に解説。検索意図の分析から構成作成、執筆、公開後の改善に至るまで、プロの現場で培われたノウハウも採り入れ、わかりやすく整理しています。

この記事を読めば、SEOライティングの全体像を理解し、今日から高品質な記事を書き始めることができるでしょう。

SEOライティングとは|検索エンジン対策とユーザーファースト

SEOライティングとは、検索ユーザーの疑問に正確かつ素早く答え、検索エンジンにも内容を適切に伝えるための文章作成手法です。

Googleは「ランキング目的ではなく、役立つ内容(helpful content)を優先する」と明言しており、ユーザーの利益を中心に据えることが重要です。

ユーザーファーストを軸に、構造化・網羅性・独自性を伴った記事制作が求められます。

SEOライティングの定義と役割

SEOライティングとは、検索ユーザーの課題を最短で解決しつつ、検索エンジンが理解しやすい構造で記事を書く手法です。

単なる文章作成だけでなく、検索意図に沿った情報設計やタイトル・見出し構成、内部リンクやメタ情報の最適化まで含めた「総合的なコンテンツ制作」を指します。

SEOとWebライティングの違い

| 項目 | SEOライティング | Webライティング |

|---|---|---|

| 目的 | 検索評価・成果(CV)の最大化 | 読みやすさ・伝わりやすさの向上 |

| 要素 | 構成・Hタグ・内部リンク・検索意図 | 表現力・ストーリー・語り口 |

| 手法 | 構造化・キーワード設計・内部導線の最適化 | わかりやすい説明・具体例・比喩表現 |

| 成果 | 上位表示+コンバージョン(問い合わせ・購入など) | 読了率・理解度・共感の向上 |

Webライティングは読み手にわかりやすく情報を届ける技術ですが、SEOライティングは「検索評価を得るための計画的な執筆」であり、キーワードの配置や構造の最適化、内部リンクなどの施策を行います。

また、SEOライティングの目的は順位操作ではなく、検索意図に沿った価値を提供することです。

つまり、SEOライティングはWebライティングをベースに、SEO要素を付与したものです。

検索エンジンとユーザーの両方を意識するポイント

Googleは「ユーザーの役に立つコンテンツ」を重視しますが、構造化されていない文章は評価されにくい傾向があります。

結論を先に述べ、論理的な見出し構成や内部リンク、専門性を備えた情報を盛り込むことで、読みやすさと検索エンジンによる理解のしやすさを両立させます。

SEOライティングの目的|上位表示と成果につながるゴール設定

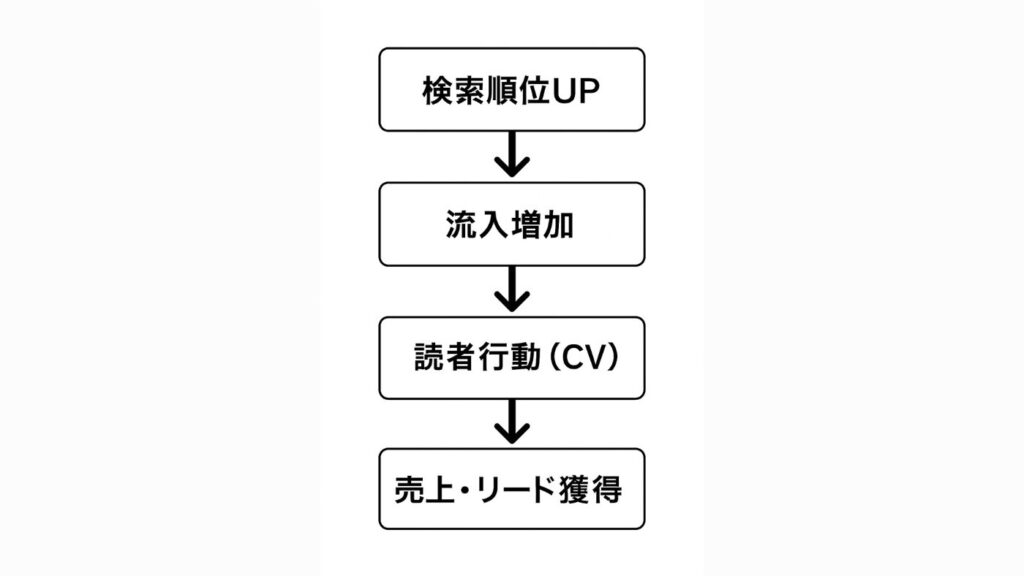

SEOライティングの目的は、単に順位を上げることではなく、検索流入を増やし、読者の行動(問い合わせ・購入・別記事閲覧)につなげることです。

ビジネス成果を基点に記事を設計することで、長期的に評価されるコンテンツが作れます。

検索順位・アクセス・成果(CV)の関係

SEOライティングの目的は、検索順位を向上させてサイトへのアクセスを増やし、最終的に読者の問い合わせや購入(成果:CV)へと結びつけることです。

上位表示されるほどユーザーの流入が増え、記事内の導線設計が適切であれば問い合わせ・購入などの行動に結びつきます。単なる順位改善ではなく、ビジネス成果を最大化するための一連の設計が重要です。

ビジネスゴールから逆算したコンテンツ設計

SEOライティングは、企業やサービスの目的から逆算して記事を設計することが欠かせません。

狙うべきキーワードの選定、記事で達成したい読者の行動、内部リンクの設計など、すべてをビジネスゴールにつながる形で設計する必要があります。目的が曖昧な記事では、評価も成果も得られません。

オウンドメディアにおけるSEOライティングの役割

オウンドメディアでは、SEOライティングが集客・教育・信頼構築の中心的な役割を担います。

検索ユーザーを自然に呼び込み、記事を通じて悩みを解消し、自社サービスへの理解を深めてもらう流れを作れます。広告に依存しない継続的な集客基盤として、SEO記事は最も費用対効果の高い資産となるでしょう。

SEOライティング前の準備|検索意図・キーワード・ペルソナの決め方

よい記事は準備の質で決まります。検索意図の分析、キーワード整理、想定読者像の明確化、競合調査を行うことで、必要な情報を漏れなく、かつ過不足なく提供できる構成を作ることができます。準備段階で方向性を固めることが成功の鍵です。

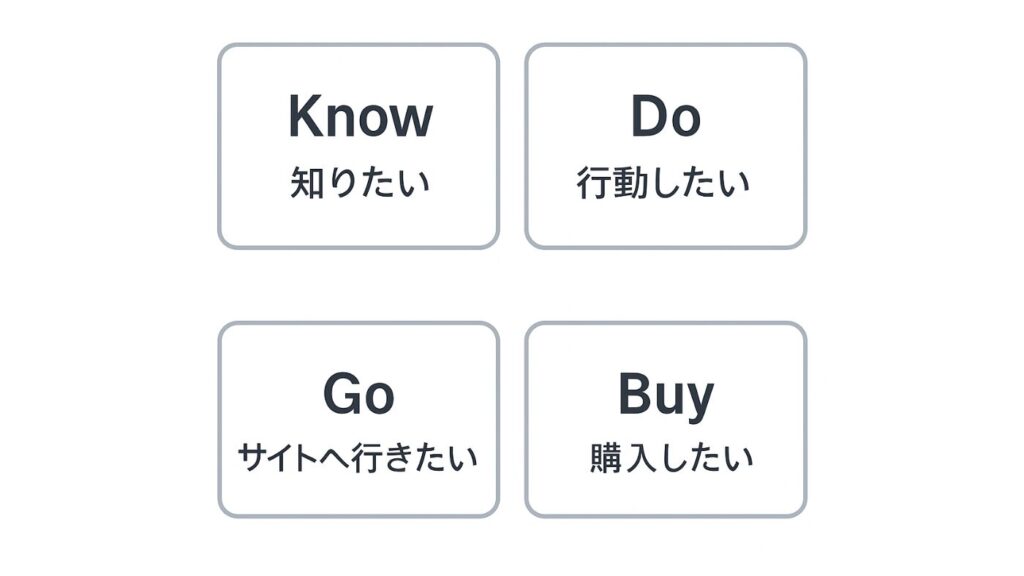

検索意図とユーザーニーズの読み解き方

検索意図の把握はSEOライティングの出発点です。同じキーワードでも「知りたい」「比較したい」「購入したい」などユーザーの目的は異なります。上位10記事の見出し・書き方・提供情報を分析し、ユーザーが本当に求めている答えを特定します。

検索意図を外すと離脱が増え、どれだけ構成を作っても評価されません。

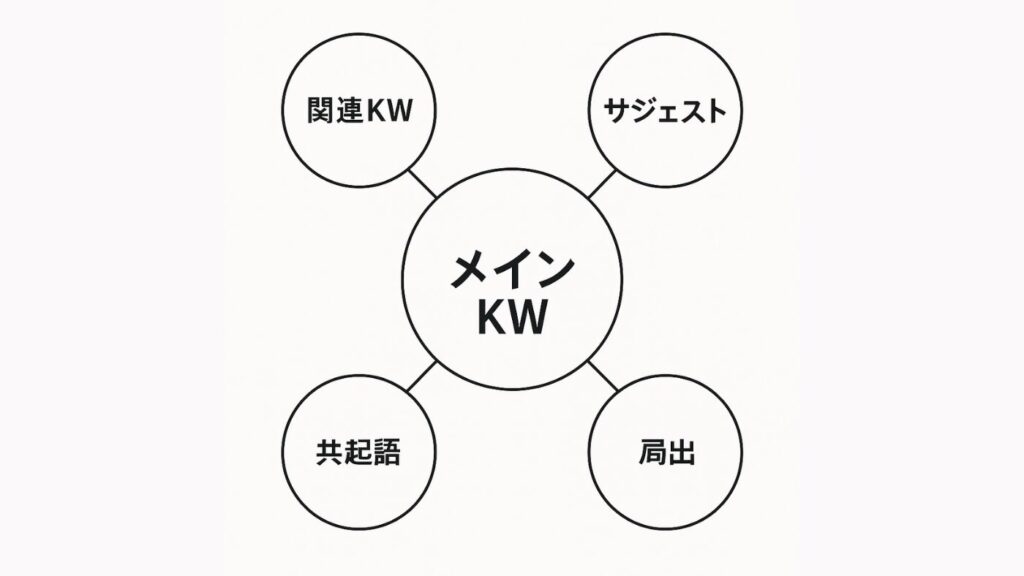

SEOキーワード・関連キーワード・共起語の整理

メインキーワードを中心に、関連キーワードやサジェストワード、共起語を整理することで、記事の情報網羅性が高まります。

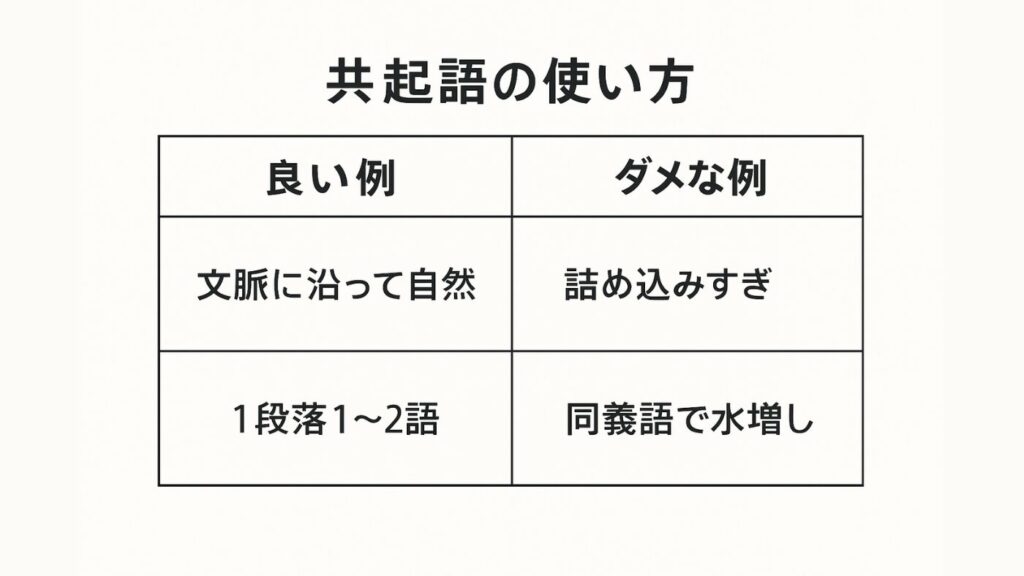

とくに共起語は、競合他社の記事でもよく使われている重要な言葉です。これらを自然な形で記事に採り入れることで、より専門性や網羅性の高い記事を作ることができます。

ただし不自然な詰め込みは逆効果になるため、文脈に沿って配置することが大切です。

ターゲット・ペルソナ・ゴール(求める行動)の設定

想定読者が誰なのかを明確にすることで、記事の深さ・専門性・語彙レベルが定まります。初心者向けか中級者向けかによって、構成や文章表現が変わります。

また、記事を読んだ後に読者に取ってもらいたい行動(資料請求、他記事への誘導、サービス理解など)を明確にすることで、導線設計や内部リンクの最適化が可能です。

競合記事リサーチと差別化ポイントの見つけ方

上位10サイトの構成・見出し・情報量を分析し、共通点と不足点を洗い出します。競合が書いていない視点や独自データ、実体験、図解を盛り込むことで差別化が可能です。

単にまねるのではなく、読者が本当に知りたい「プラスαの価値」を提供することで検索評価が高まり、長期的に上位を維持しやすくなります。

SEOライティングの基本知識|タイトル・見出し・本文・メタ情報

SEOライティングでは、タイトル・見出し・本文構成・メタ情報など各要素が連係して機能する必要があります。

これらの基本を抑えることで検索エンジンに正しく理解されやすくなり、ユーザーの読みやすさも向上します。

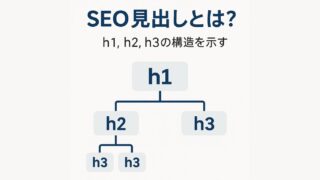

タイトルと見出しタグ(Hタグ)の基本と注意点

タイトルは検索結果で最も重要な要素であり、主キーワードを自然に含めつつ、検索意図に沿ったメリットを示すことがポイントです。

見出しタグ(H1〜H3)は記事構造を示す「アウトライン」の役割を持ち、Googleにも内容を正しく伝えます。

階層が崩れても直接的なペナルティはありません。しかし、構造が整っているほど内容が正しく伝わりやすくなるため、H2→H3の論理構造を守り、キーワードの乱用を避けて読みやすさを優先できます。

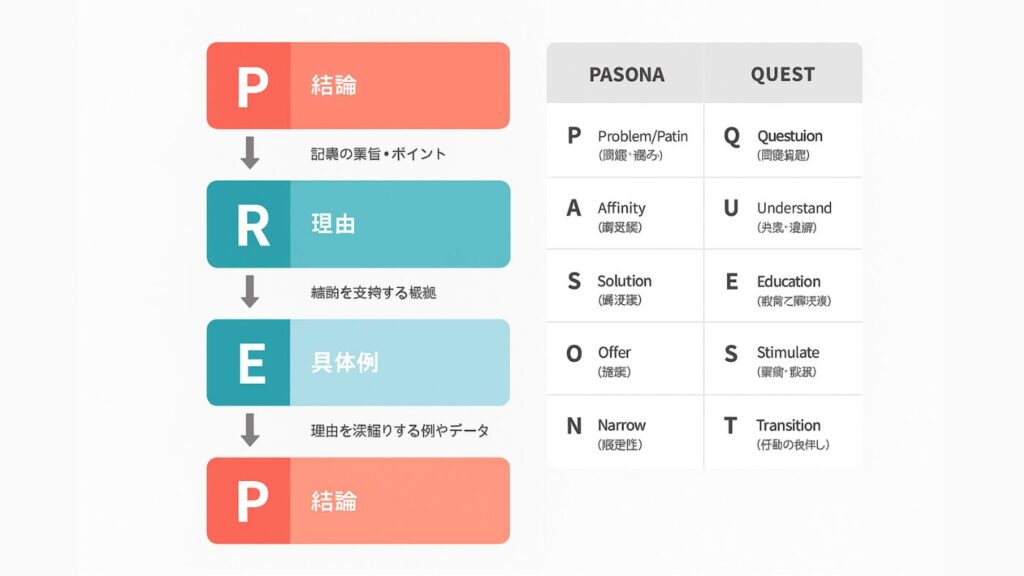

リード文と本文構成(結論ファースト・PREP法)の考え方

リード文は記事全体の要約として、読者が記事を読む価値について最初に提示します。結論を先に出してから理由・具体例・まとめへ展開するPREP法は、SEOにもユーザーにも効果的な書き方です。

また、場合によってはPASONA法やQUEST法など、他の文章構成技法を補助的に使うことで、多様な読者層に伝わりやすい記事になります。

検索意図に対する答えを冒頭に示すことで離脱を防ぎ、本文では論理的かつ読みやすい流れを作ることができます。

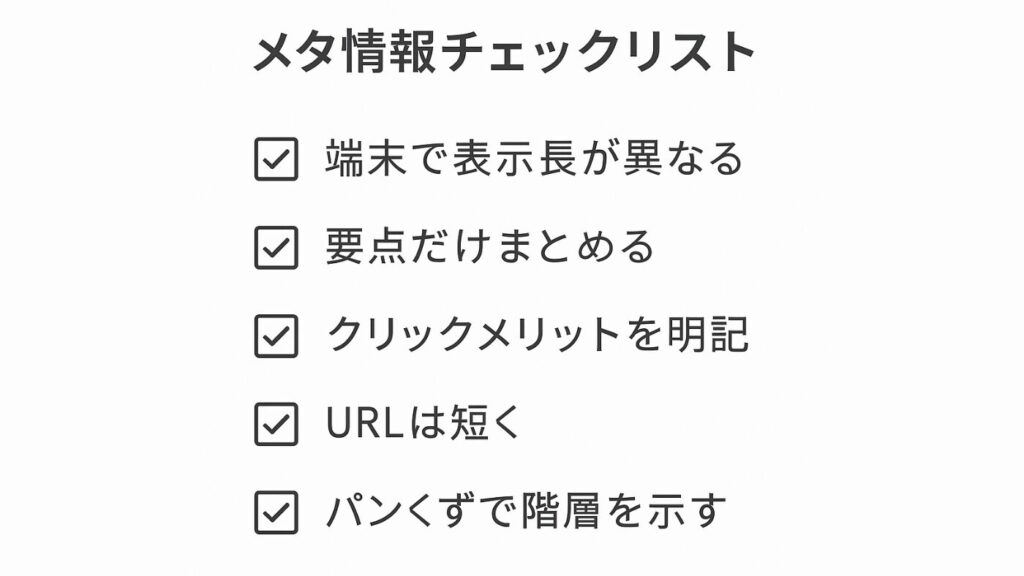

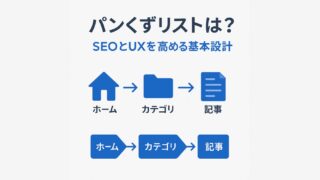

メタディスクリプション・URL・パンくず・内部リンク

メタディスクリプションは検索結果でのクリック率(CTR)に影響するため、要点を簡潔にまとめることが重要です。Googleは最適文字数を明示しておらず、実際の表示長さはデバイスや文脈によって変動します。

URLは短く意味のわかる構造にし、パンくずリストで記事の位置を示すことでサイト全体の回遊性が向上。関連する記事へ内部リンクを設置することで、SEO評価とユーザー満足度がどちらも高まります。

画像・alt属性・文字数・マークアップなどの基本ルール

画像には説明的なalt属性を設定し、視覚情報の内容を検索エンジンに伝えることが重要です。Core Web Vitals(LCP・CLS・INP)も確認できれば、より実務的な品質向上が可能です。

本文の文字数は見出しごとの最適量を守り、段落・箇条書き・強調タグを適切に使うことで読みやすさが向上します。マークアップが正しく行われている記事はGoogleに理解されやすく、結果として上位表示につながります。

SEOライティングのやり方・手順|構成作成から執筆・公開まで

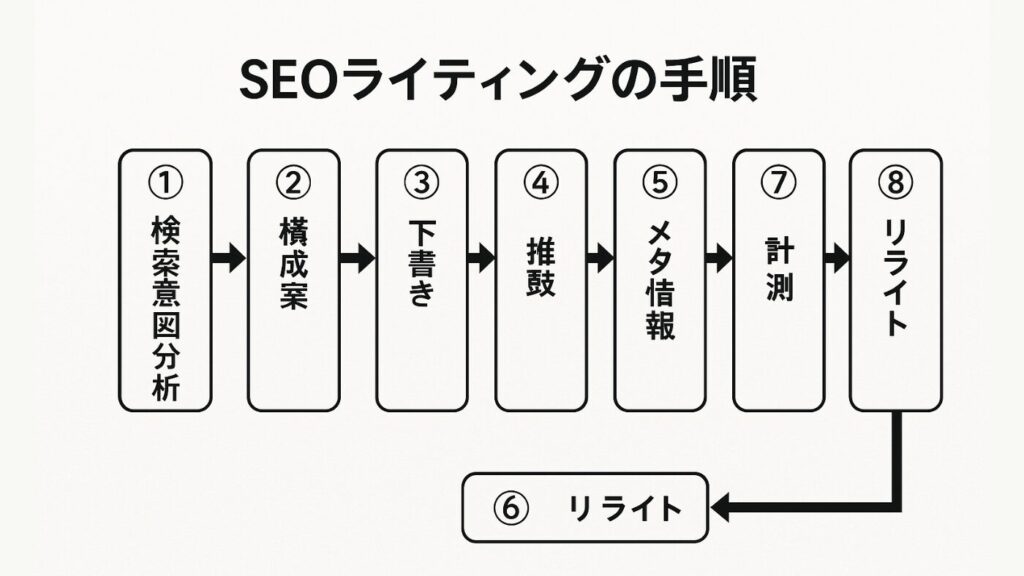

SEOライティングは、構成案の作成から執筆・推敲・公開前のチェック。さらには公開後の改善まで、一連の流れを最適化していくプロセスです。

この体系的な手順を踏むことで、質の高い記事を安定して作成できるようになります。

キーワード・検索意図に基づく構成案の作り方

構成案はSEOライティングの品質を左右する最重要プロセスです。近年ではAIツールをブレインストーミングや見出し抽出に活用することで、構成作成の精度と効率が大幅に向上しています。

まずメインキーワードと検索意図を明確にし、上位10記事の見出し構造・情報量・切り口を分析して「共通点と不足点」を洗い出します。

読者が求める答えを十分に網羅し、さらに事例や図解、体験談など独自性を加えた要素も採用。構成が固まることで、執筆時の迷いが減り、評価されやすい記事に仕上がります。

SEOライティングの執筆手順(下書き〜推敲まで)

執筆は「結論→理由→根拠→まとめ」の流れを意識し、読み手がストレスなく理解できる文章を目指します。

下書き段階では情報を出し切り、推敲フェーズで冗長な部分の削除・読みやすい文へのリライト・キーワードの自然な配置を行います。

最後に誤字脱字・論理の飛躍・見出しとの整合性を確認し、記事としての完成度を高めることが可能です。

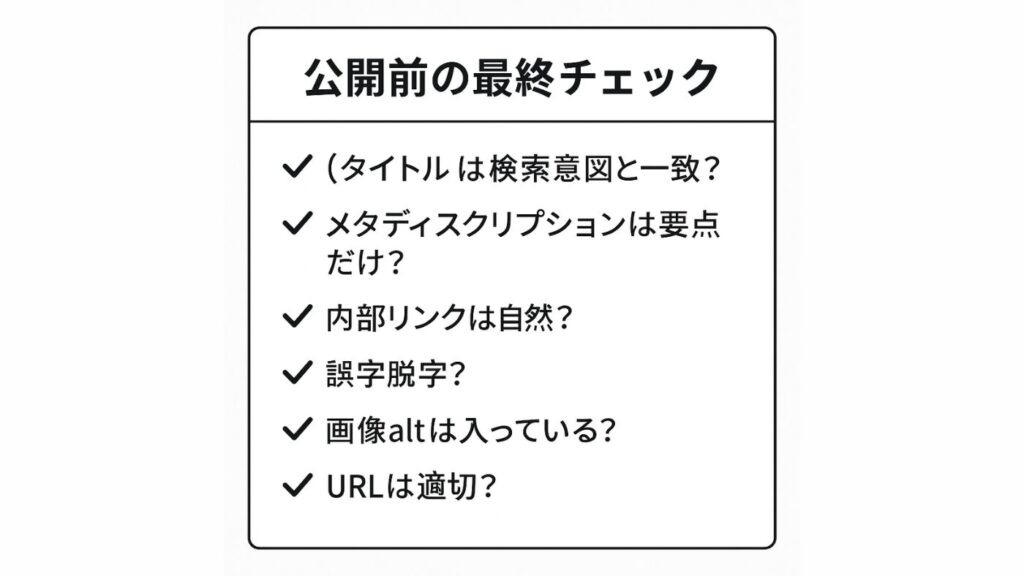

公開前の最終チェック(タイトル・ディスクリプション・内部リンク)

公開前には必ずタイトル・メタディスクリプション・内部リンクの3点を最終確認します。

タイトルは検索意図に沿っているか、メタディスクリプションは要点を簡潔にまとめ、検索結果で途切れにくい長さになっているかを確認します。内部リンクは関連度の高い記事へ自然に誘導できているかがポイントです。

これらを整えることで、CTRと回遊率を向上させ、SEO評価を安定させることができます。

公開後の計測とリライト前提の運用フロー

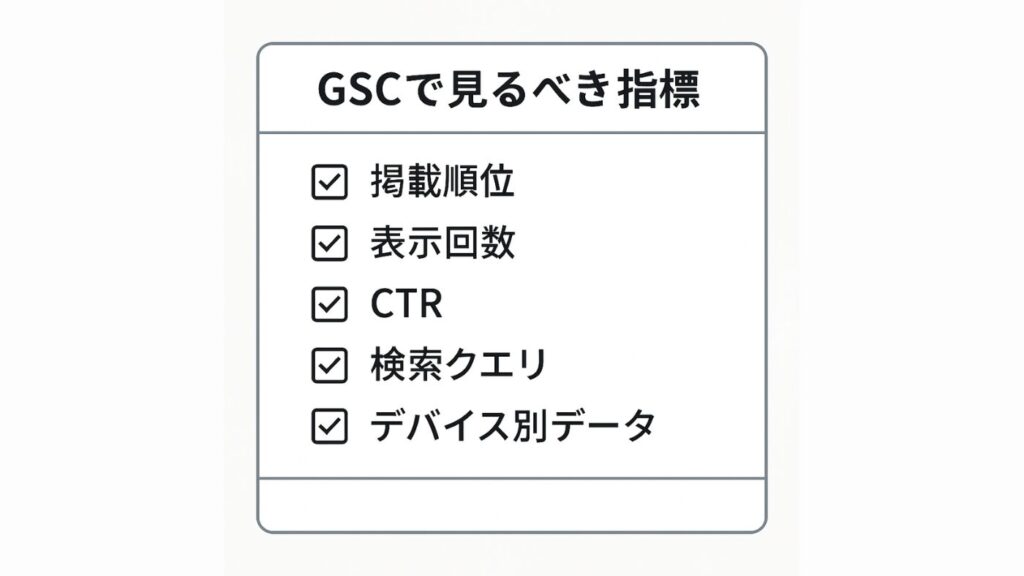

SEOライティングは、公開して終わりではありません。Google Search Consoleを活用して掲載順位やCTR、検索クエリなどを確認し、改善点を洗い出します。

なお、順位や表示回数は反映までに数週間〜数か月のタイムラグが生じる場合があるため、短期的な数値だけで判断しないことが重要です。

とくにCTRの低下や検索意図ズレが見られる場合は、タイトルや構成、見出しを調整することが有効です。定期的なリライトを前提とした運用により、記事の寿命を大きく延ばし、長期的な集客を見込むことができます。

効果的なSEOライティングのコツ|独自性と読みやすさを高める

上位表示を目指すには、独自性と読みやすさを両立させることが重要です。事例やデータで差別化しながら、ユーザーがストレスなく読み進められる文章構造を整えることで、滞在時間や満足度が高まります。

ユーザーファーストとE-E-A-T(専門性・権威性・信頼性・経験)

SEOライティングで最も重要なのは「ユーザーファースト」です。読者の悩みを的確に把握し、できるだけ早く答えにたどり着ける構成を用意することで、信頼を得ることが可能です。

また、Googleは検索品質評価ガイドラインでE-E-A-Tを重視しており、「専門性のある解説」「実体験に基づく内容」「信頼できる参照情報」が評価されます。

検索エンジンに向けた最適化ではなく、ユーザーの利益を第一に考える姿勢が結果としてSEOにも効果的に働きます。

独自性を出すための事例・データ・体験談の入れ方

競合記事との差別化には、事例・データ・体験談が最も有効です。とくに自社データや実際の成功例を提示すると、記事の説得力が大幅に高まります。

また、自分自身の経験や失敗談を盛り込むことで独自性と信頼性の両方を強化することが可能です。同じテーマでも視点を変えることでオリジナル性が生まれ、Googleからも「有益なコンテンツ」として評価されやすくなります。

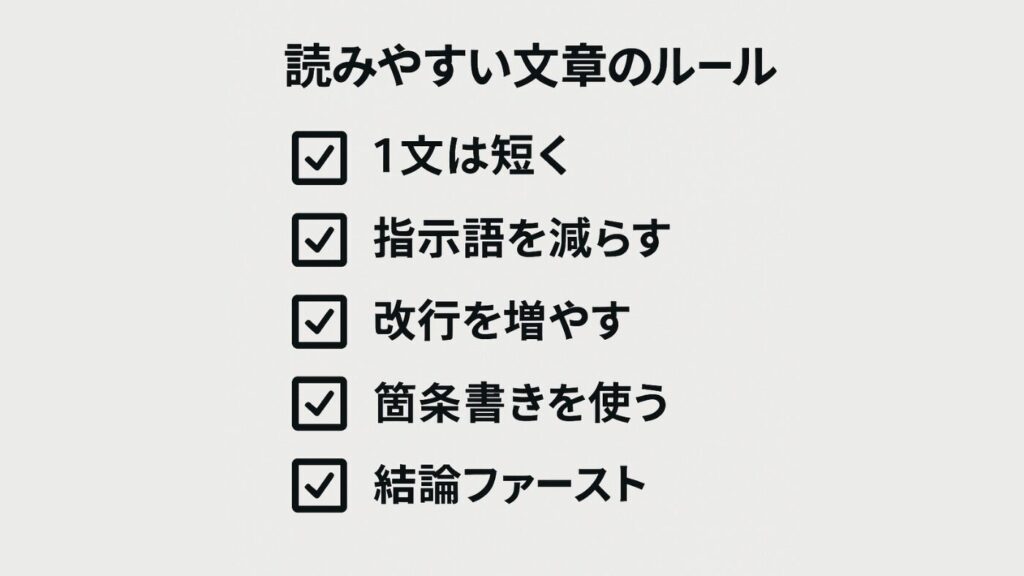

読みやすい文章を書くためのコツ(1文の長さ、指示語の使用、改行、箇条書きなど)

読みやすさはSEOで非常に重要です。ワンセンテンスを短く保つことで理解がスムーズになり、こそあど言葉を減らすことで、文章のあいまいさをなくすことが可能です。

また、適度な改行や箇条書きを活用することで視認性が高まり、離脱を防ぐ効果があります。構造が整理された読みやすい文章はユーザーの滞在時間を延ばし、結果的に検索評価を押し上げます。

共起語を意識しつつ不自然なキーワード詰め込みを避ける方法

共起語を適切に使うことで記事の網羅性や専門性を高めることができますが、キーワードを無理に多く入れると逆効果になります。Googleは「自然な文章」を高く評価するため、文脈に合わせて必要なタイミングで共起語を採り入れるのが理想的です。

まずは読者が求める情報を優先し、その上で必要な語彙が自然に含まれているかを確認します。無理にキーワードを増やすのではなく、適切な情報設計が重要です。

SEOライティングのチェックリスト|公開前に確認したい項目

記事公開前には、検索意図との整合性、タイトル・見出しの最適化、情報の網羅性、内部リンク、技術的な問題の有無などを総合的にチェックする必要があります。最終確認を徹底することで品質が安定します。

検索意図・ペルソナ・ゴールが一貫しているか

記事全体が検索意図に沿っているか、ターゲットの理解レベルに合っているか、読了後に読者へ求める行動が明確かを確認します。途中で意図がずれると離脱が増え、評価が伸びません。構成・本文・結論の方向性が一致しているかを最終チェックします。

タイトル・見出し・メタディスクリプション・URLのチェック

タイトルは検索意図とメリット提示を両立しているか、メタディスクリプションは要点を簡潔にまとめ、検索結果で途切れにくい長さになっているかを確認します。

見出しは階層が正しいか、URLは短く意味の通る構造になっているかも重要です。これらが整うことでCTRやユーザー満足度の向上が期待でき、結果的に評価が安定しやすくなります。

本文構成・情報の網羅性・独自性のチェック

本文がPREP法や結論ファーストで論理的に構成されているか、検索意図に必要な情報を漏れなく提供しているかを確認します。また、競合との差別化となる独自視点・事例・経験談が入っているかも重要です。網羅性と独自性の両立が評価を押し上げます。

内部リンク・画像・alt・誤字脱字・表示速度などの最終確認

関連度の高い記事への内部リンクを適切に配置し、画像には内容を正確に伝えるalt属性を設定。誤字脱字やリンク切れのチェックは信頼性に直結します。

また、表示速度はユーザー体験に影響するため、画像圧縮などの最適化も行い、読みやすい環境を整えます。

初心者がSEOライティングで失敗しがちなポイントと注意点

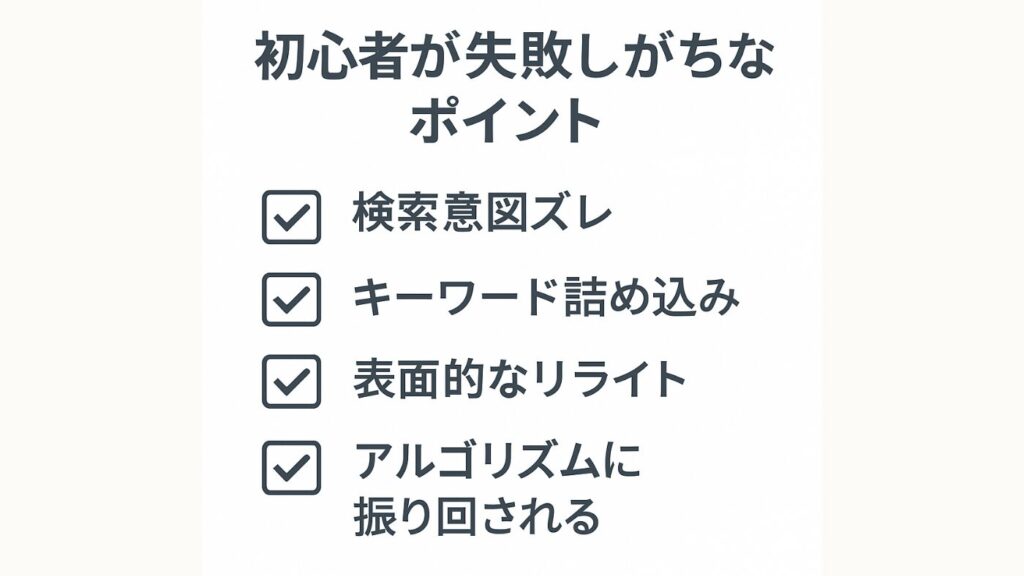

初心者がSEOでつまずく原因は、検索意図のズレ、キーワードの詰め込み、形式的な更新、短期的な順位変動への過剰反応などです。失敗例から学び、避けるべき行動を知ることで、安定したSEO記事を作れるようになります。

検索意図を外したコンテンツ/自己満足の記事になっている例

初心者が最もやりがちな失敗が、検索意図を外した記事を書くことです。ユーザーが求めている情報ではなく、自分が書きたい内容を優先すると評価は上がりません。

上位記事を分析せずに構成を作ると情報の抜けやズレが発生し、滞在時間やCTRも低下します。記事を作る際は「読者が何を解決したいのか」を起点に設計し、検索意図から外れていないか常に確認することが重要です。

キーワード詰め込み・コピペ・品質を下げるNG行為

SEOを意識するあまりキーワードを不自然に詰め込んだり、競合記事を引用しすぎたりしてコピペに近い構成になるのは大きなマイナス評価につながります。

Googleは文章の自然さと独自性を重視しており、ユーザーの役に立たない記事は順位が上がりません。不自然な語彙の置き換えや、意味の薄い文章は避け、読みやすく価値のある情報を優先して提供しましょう。

日付だけ更新するなど形式的な「リライト」が招くリスク

更新日を変えるだけの形式的なリライトはSEO的に意味がなく、むしろ検索エンジンから評価低下の対象になる場合があります。

リライトは本来、検索意図の変化への対応・情報のアップデート・構成改善など、価値を高めるために行う作業です。ユーザーにとって改善点がない「空更新」は避け、データ修正や構成見直しなど中身が伴う更新を心がけましょう。

アルゴリズム変化に振り回されないための考え方

Googleのアルゴリズムは定期的に更新されますが、短期的な順位変動に過度に反応する必要はありません(Googleのアルゴリズムは継続的に更新されるため)。

重要なのは「ユーザーに価値を提供する記事かどうか」という本質であり、検索意図・専門性・独自性・読みやすさが変わらない軸になります。アルゴリズムに依存したテクニックではなく、長期的に評価される高品質コンテンツを作る姿勢がSEO成功の鍵となります。

SEOライティングを継続的に学ぶための勉強法とツール活用

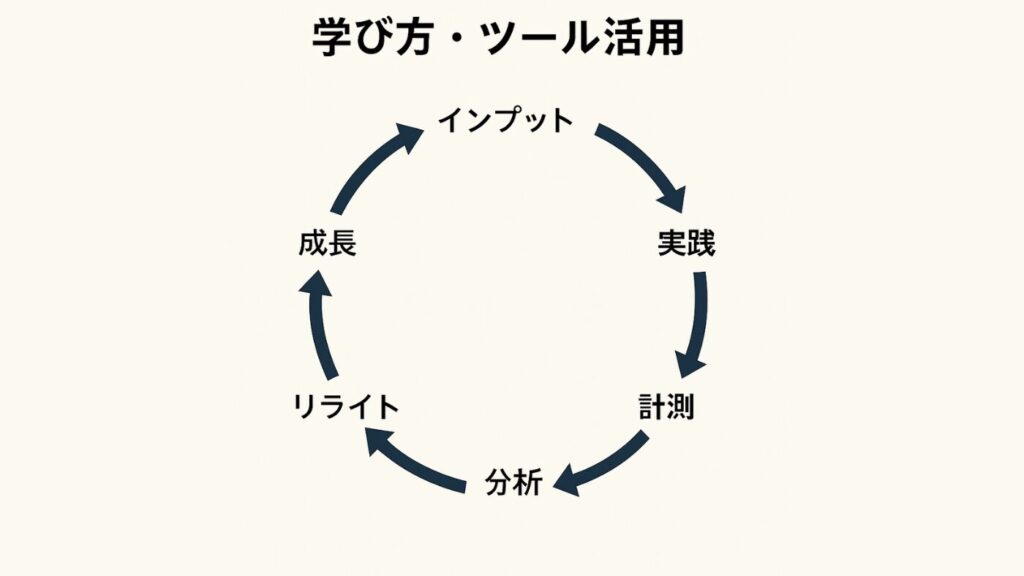

SEOは継続して学び続けることで成果が伸びる領域です。本・講座・ツール・AIを適切に活用し、日々の検証とリライトを習慣化することで、スキルが着実に向上します。学習サイクルを作ることが最も効果的な成長方法です。

本・講座・資格で体系的に学ぶ方法

SEOライティングを基礎から体系的に学ぶには、本やオンライン講座の活用が最も効率的です。入門書で概要をつかみ、中級〜上級者向け書籍で構成力やマーケティング思考を深められます。

資格取得も学習の指標となり、基礎知識の漏れを防げます。体系的に学ぶことで、実務に直結した理解が得られ、長期的に安定した成果につながるでしょう。

キーワード調査・構成作成・執筆に役立つ無料/有料ツール

SEOライティングでは、キーワード調査から構成作成、執筆の各工程でツールを活用すると生産性が大幅に向上します。無料ではGoogleキーワードプランナーやサジェストツール、有料ではUbersuggest・Ahrefs・ラッコキーワードなどが有効です。

競合分析や共起語抽出ツールを併用することで、情報の抜けを防ぎ、精度の高い構成案を作成できます。

AIライティングツール(ChatGPTなど)の賢い使い方

AIツールは構成案の下地作成や文章のリライト、事例の整理などに活用することで執筆スピードが大きく向上します。ただし、生成文には誤情報が含まれる可能性もあるため、ファクトチェックや出典確認を組み合わせて取捨選択することが前提になります。

ただし生成文をそのまま使うのではなく、事実確認・独自性の付与・文体調整を必ず行うことが重要です。AIを「代筆者」ではなく「アシスタント」として使うことで、品質と効率の両立が実現します。

日々のリライトと検証でスキルを高める習慣化のコツ

SEOライティングのスキルは、公開後に記事を検証し、定期的にリライトを続けることで大きく向上します。Google Search Console(GSC)やGoogleアナリティクス4(GA4)で順位・CTR・滞在時間を確認し、どこを改善すべきかを把握することが大切です。

小さな修正でも積み重ねることで記事全体の品質が向上し、長期的なアクセス増加につながります。習慣としてSEO記事を定期的に見直すことが、プロとしてのライティング力を高める近道です。