SEOにおける検索意図とは──ユーザーの目的を正しく理解しよう

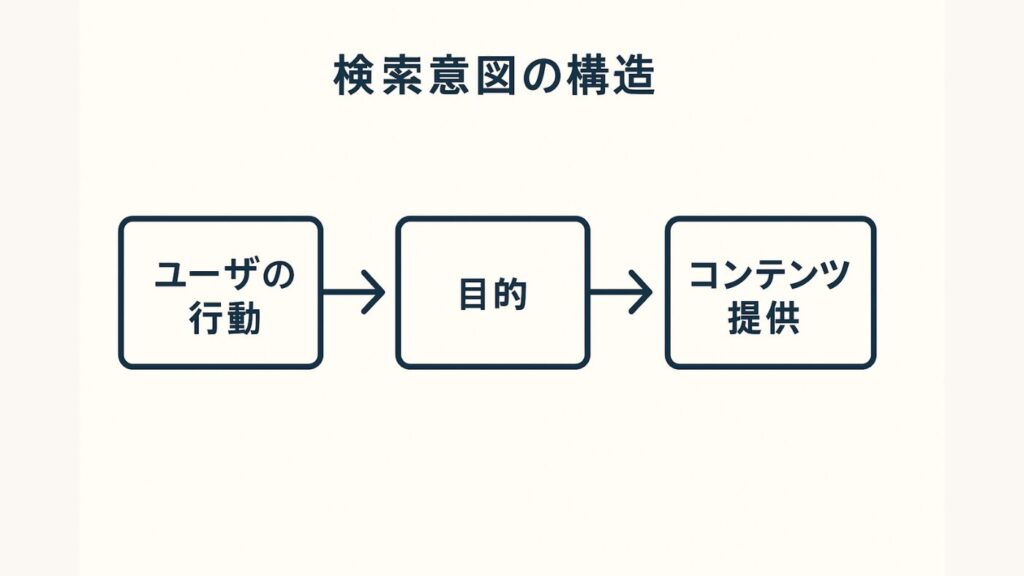

検索意図とは、ユーザーが検索エンジンに入力するクエリの背後にある目的のことです。

この記事では、検索意図の理解がSEOの成果に大きく影響する理由と、その正しい分析・活用方法を具体的に解説します。

ユーザーは情報を得たい(Know)、特定のサイトにアクセスしたい(Go)、あるいは何らかの行動を起こしたい(Do/Buy)など、さまざまな意図を持っています。

SEOの本質は、こうしたユーザーの意図を正確に理解し、その意図に合致したコンテンツを提供することです。検索意図に合った記事を作成すれば、ユーザーの滞在時間やクリック率が向上し、その結果として検索順位が上がる可能性も高まります。

検索意図とは何か|ユーザーの行動と目的を分析

検索意図とは、ユーザーが検索エンジンに入力するクエリの背後にある「目的」や「動機」を指します。ユーザーは知識を得たい、商品を比較したい、購入したいなど、さまざまな目的で行動します。

ユーザーの意図を正確に理解せずに記事を作成すると、ターゲットとなる読者に内容が届かず、SEOの効果も十分に発揮できません。SEO施策では、ユーザーの行動パターンや心理を把握した上で、意図に沿った情報を提供することが不可欠です。

たとえば、「SEO 記事 書き方」と検索する人はノウハウを求める一方、「SEO 代行 料金」と検索する人は意思決定段階にいます。 検索意図を正しく捉えることが、記事の方向性や評価を左右します。

検索意図の基本概念とSEOへの影響

検索意図は、ユーザーが求めている「情報の種類」を明確にする概念であり、SEO戦略の出発点です。 たとえば「SEO 検索意図とは」と検索するユーザーは知識を求めている(Knowクエリ)傾向があります。

一方で「SEO 検索意図 ツール」と検索する場合は、実際の分析方法を探している(Doクエリ)可能性が高くなります。

このように、クエリの表現からユーザーの目的を推測し、適切なコンテンツ構成を設計することが重要です。検索意図を無視した記事は、検索結果でクリックされにくく、ユーザー満足度も低下する傾向があります。

ユーザー行動・ニーズ・目的の関係性

ユーザーは明確な目的を持って検索行動を起こします。それは、情報収集・比較検討・購入・問題解決など。その行動は検索クエリの形で表れます。

たとえば「SEO 記事 書き方」は方法を知りたい意図、「SEO 代行 料金」は購買意図に分類できます。

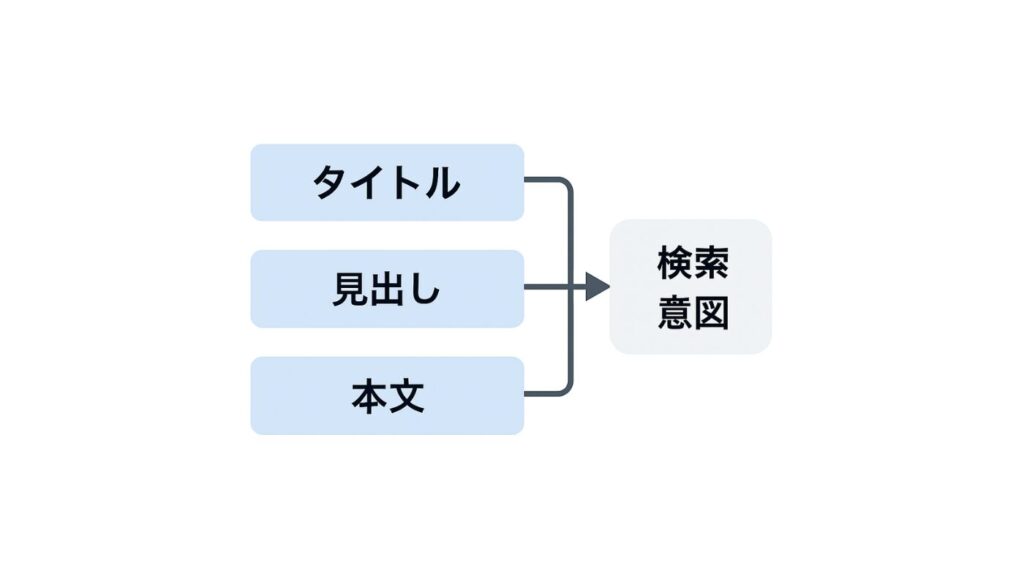

SEO施策では、ユーザーの行動を正しく把握することで、タイトルや見出し、本文を的確に構成することが可能です。目的やニーズを読み解き、それに合わせて情報を組み立てることが、上位表示やコンバージョン向上の鍵となります。

| 検索目的 | 代表的なクエリ例 | ユーザーの状態 | 適したコンテンツ例 |

|---|---|---|---|

| 情報収集 | SEOとは 検索意図とは SEO 意味 |

テーマの概要や基礎知識を知りたい段階 | 用語解説記事、入門ガイド、図解付きの基礎解説 |

| 比較検討 | SEO ツール 比較 SEO 対策 方法 比較 コンテンツSEO 事例 |

導入や実践前に情報を比較・検討している段階 | 比較表記事、メリット・デメリット一覧、事例紹介 |

| 購入 | SEO 代行 料金 SEO コンサル 費用 SEO サービス おすすめ |

サービス導入・購入を具体的に検討している段階 | 料金表、プラン比較、問い合わせ・見積もり導線 |

| 問題解決 | SEO 効果 出ない 原因 検索順位 下がった 対処法 クリック率 上げる 方法 |

すでに実施している施策の課題を解決したい段階 | トラブルシュート記事、チェックリスト、改善手順ガイド |

検索意図の種類と4つのクエリ分類(Know/Go/Do/Buy)

検索意図は「Know」「Go」「Do」「Buy」の4種類に分類できます。

Knowクエリは情報収集を目的としており、教育的な内容のコンテンツです。Goクエリには、特定のサイトへアクセスしたいという意図があり、主にブランド名での検索に多くみられます。

Doクエリは行動を目的とし、サービスやツールの比較・体験に関連。Buyクエリは購入意欲が高く、ECサイトへの導線や申し込み案内が重要です。

記事を作成する際は、4つの検索意図の分類を意識し、それぞれの意図に合った見出しや構成、CTA(行動喚起)を配置することが重要です。これにより、読者の検索体験が向上し、SEO全体の成果も高まります。

4種類の検索クエリの特徴と事例

検索意図は4つのクエリタイプに分類できます。

1つ目は「Knowクエリ」──情報を知りたい意図です。例:「SEOとは」「検索意図とは」。

2つ目は「Goクエリ」──特定のサイトへアクセスしたい意図です。例:「Pro SEO Lab ブログ」。

3つ目は「Doクエリ」──何らかの行動を起こしたい意図です。例:「SEO ツール 比較」。

4つ目は「Buyクエリ」──購入や申し込みの意思を持つ意図です。例:「SEO コンサル 契約」。

記事制作では、どのクエリを想定しているかを明確にすることが検索意図最適化の第一歩となります。

| クエリタイプ | 意図 | キーワード例 | コンテンツ形式 | CTA(行動喚起)例 |

|---|---|---|---|---|

| Knowクエリ | 情報を知りたい・学びたい | SEOとは / 検索意図とは / SEO 仕組み | 用語解説記事、入門ガイド、図解解説 | 関連記事への内部リンク、他の基礎記事への誘導 |

| Goクエリ | 特定のサイト・ブランドにアクセスしたい | Pro SEO Lab ブログ / Google Search Central | ブランド紹介ページ、公式情報まとめ | 公式サイトリンク、資料ダウンロード誘導 |

| Doクエリ | 行動を起こしたい(比較・試用・体験) | SEO ツール 比較 / 検索意図 分析 ツール | 比較表、手順記事、ツール使用ガイド | 無料体験リンク、デモ申込みボタン |

| Buyクエリ | 購入・契約・導入を検討している | SEO 代行 料金 / SEO コンサル 契約 | 料金表、導入事例、サービス紹介 | 問い合わせフォーム、資料請求、見積もりCTA |

「Knowクエリ」と「Doクエリ」の違いを理解する

「Knowクエリ」は情報探索型で、教育的・解説的なコンテンツが求められます。一方、「Doクエリ」は行動促進型で、比較表・手順・導入事例などの実務的内容が有効です。

両者を区別し、意図に応じた文章構成を採用することで、読者満足度を向上させることが可能です。たとえばKnowクエリには図解やFAQ形式を、Doクエリにはチェックリスト形式を用いることで、検索意図に適した体験を提供できます。

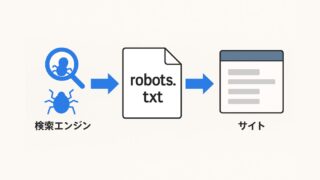

検索エンジンがユーザー意図をどう理解しているか

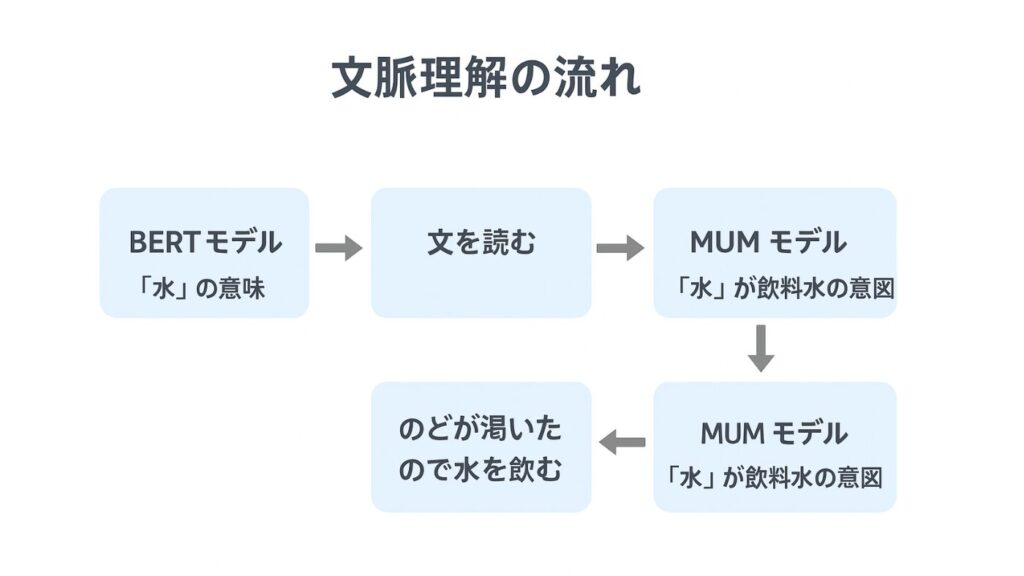

Googleは、AIを活用したアルゴリズム(たとえばBERTやMUMなど)により、検索クエリの文脈を深く理解しています。単語だけでなく、文全体の意味のつながりを把握し、類義語や関連語も考慮した上で検索結果を表示する仕組みです。

これにより、「SEO 意図」「検索意図の意味」などの異なる表現でも同様の内容を返すことができます。また、検索結果にはサジェストや共起語、関連キーワードも反映され、ユーザーの潜在的な意図を補う形で表示されます。

つまり、Googleは検索者の言葉の裏にある「本当の意図」を理解しようとしており、コンテンツ制作者にも同様に文脈を意識することが求められるのです。

Googleアルゴリズムとクエリ理解の仕組み

GoogleはBERTやMUMなどの自然言語処理技術を活用し、文脈全体からユーザー意図を読み取ります。これにより、検索キーワードが完全に一致しなくても、意味的に近いページを上位に表示できるようになりました。

コンテンツ制作者は、語句のバリエーションを持たせながら、自然な流れで関連語を組み込むことが重要です。

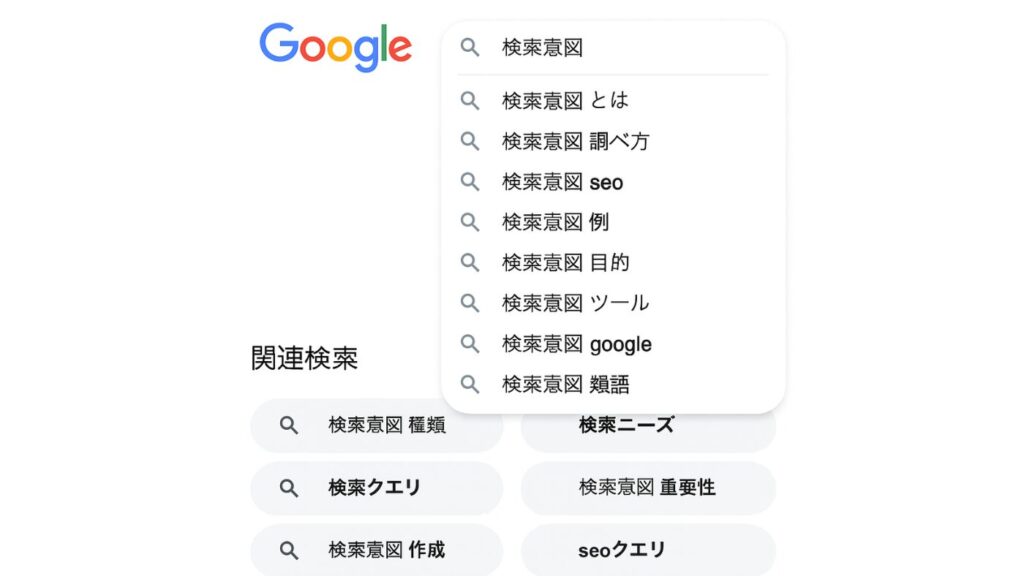

共起語・サジェスト・関連キーワードの役割

検索エンジンはページ内容を解析する際、共起語やサジェストを参考にコンテンツの主題を判断します。

「検索意図」「クエリ」「ユーザー」「目的」などの関連語句を、文章内に自然に採り入れることで、検索エンジンにも記事のテーマを明確に伝えることができます。キーワードを無理に多用せず、文脈に合わせて配置することが大切です。

検索意図がSEOで重要な理由

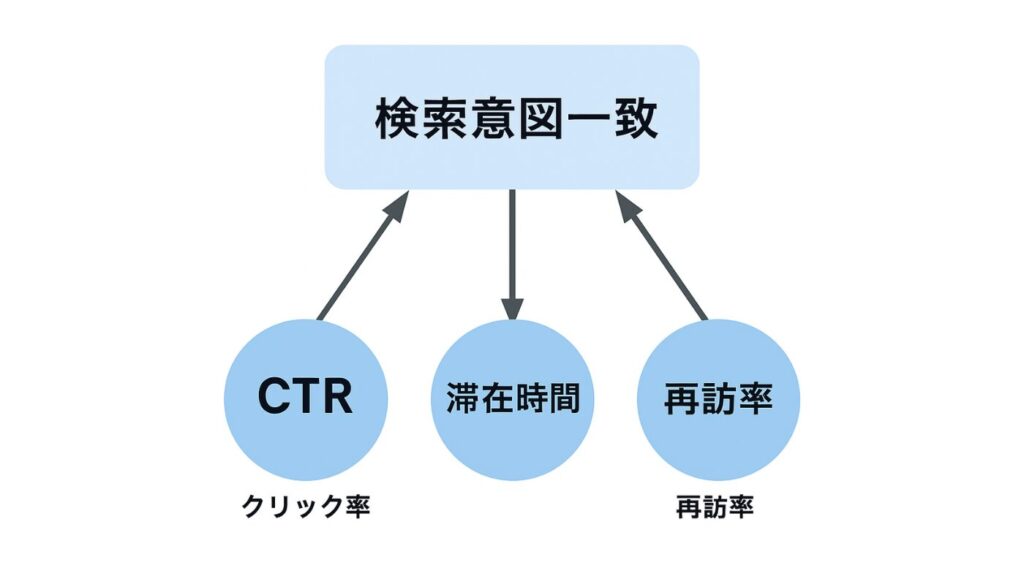

検索意図を正しく捉えた記事は、読者満足度を高め、クリック率(CTR)や滞在時間、再訪率などの行動データを改善。これらの指標はGoogleの評価基準にも直結しており、結果的に上位表示につながります。

一方、意図を無視した記事は読者離脱を招き、長期的に評価が下がる傾向もあります。SEOで成功するためには、検索意図を中心にコンテンツ設計を行い、「検索語→意図→解決策」という流れを明確に示すことが重要です。

検索意図を理解することは、SEOを成功させるための第一歩であり、最も基本的な要素です。

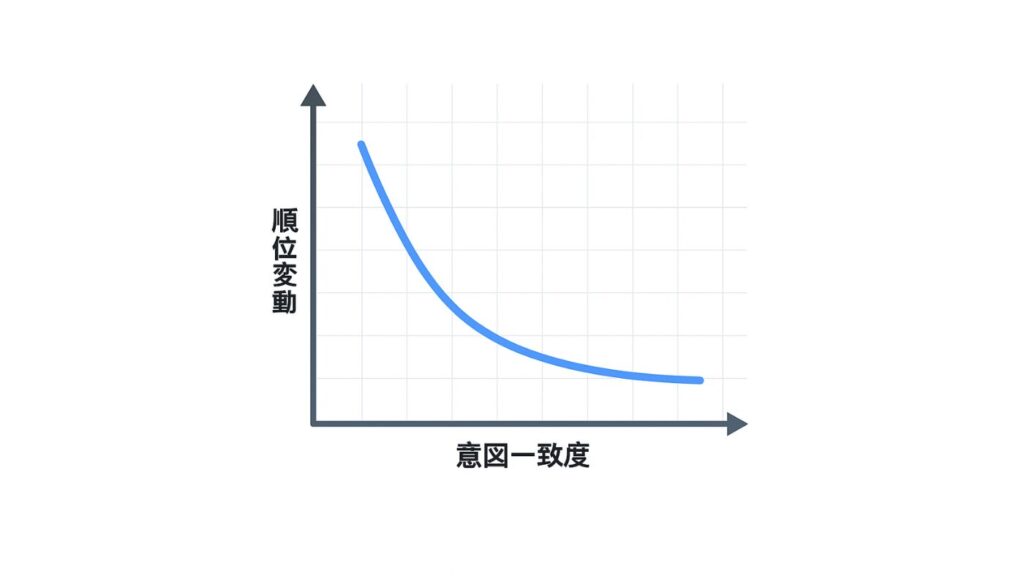

意図と上位表示の関係をデータで解説

検索意図に合った記事を作ることで、ユーザー満足度やCTR、滞在時間、直帰率などの行動データが向上。その結果、Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)などの評価にもよい影響を与えられます。

検索意図に合っていないコンテンツはクリックされにくく、長期的に検索順位や評価が下がる傾向にあるのです。SEOにおいては、検索意図と内容が一致しているほど評価が高まる、という関係があります。

ユーザー理解がCTR・滞在時間を改善する仕組み

ユーザーが求める回答をページ冒頭で提示することで、離脱を防ぎ、スクロール率を高めることができます。たとえば「検索意図 調べ方」で検索したユーザーに、具体的な手順をすぐ提示すればCTRが上がるでしょう。

これは、検索意図に対して即応する構成が有効であることを意味します。SEOは単なるキーワード挿入ではなく、ユーザー心理に即した構成設計の最適化なのです。

検索意図の調べ方と分析方法

検索意図を分析するには、共起語・関連キーワード・サジェストなどのデータを活用することが効果的です。まず、ラッコキーワードなどのツールで関連語を取得し、ユーザーが実際に検索している言葉を把握します。

次に、上位表示サイトの見出し構成を比較し、どのような意図に基づいて情報が提供されているかを確認。さらに、Google Search Consoleを使って自社サイトへの検索クエリを分析することで、想定意図とのズレを修正できます。

これらを組み合わせることで、検索ユーザーのニーズを的確に捉えたコンテンツを作成できます。

共起語・関連キーワードを使った分析

検索意図を深く理解するには、共起語や関連キーワードの分析が欠かせません。上位ページで頻出する語句を抽出し、テーマの一貫性と網羅性を確認することで、自然なSEO強化が可能になります。

無理にキーワードを詰め込むのではなく、関連する言葉を文脈に沿って使用することが重要です。

ツールを活用した検索意図リサーチ(ラッコキーワード/GSC)

ラッコキーワードではサジェスト傾向を、Google Search Consoleでは実際のクエリデータを把握。両方のデータを比較することで、想定した意図と実際のユーザー意図の差を可視化できます。

その結果をタイトルや見出しに反映することで、より精度の高いSEO記事を作成できます。

検索意図を反映したコンテンツ作成のポイント

検索意図を反映したコンテンツを作成するには、ユーザーの目的を明確にし、それを記事の構成や文章表現に反映させることが重要です。タイトルで意図を明確に示し、本文で具体的な答えを提示しましょう。

読者が求める答えを早い段階で示すことで、滞在時間を延ばし、信頼性を高めることができます。

タイトル・見出しへの意図反映方法

タイトルは検索意図を簡潔に表す要素であり、H2やH3見出しはその展開部分です。たとえば「SEO 検索意図 調べ方」であれば、H2に方法を明示し、H3でツールや手順を具体的に紹介します。

このような構成により、検索エンジンとユーザーの両方にとって理解しやすい記事になります。

ユーザー目的に沿った記事構成テンプレート

検索意図ごとに構成をテンプレート化することで、記事の品質と一貫性を保つことができます。

Knowクエリの場合は「定義→理由→方法→FAQ」、Doクエリの場合は「手順→比較→事例→CTA」という流れが効果的です。記事制作時にこの型を意識することで、SEOとユーザー体験(UX)の両立が図れます。

検索意図とSEO評価の関係|上位表示のための戦略

検索意図とSEO評価は密接に関係。Googleは検索意図との一致度を重視し、意図に即したコンテンツを高く評価します。Search Consoleなどのデータを分析し、クリック率や滞在時間を改善することで、評価の安定化が図れます。

意図一致コンテンツが評価される理由

検索意図に合ったコンテンツは、ユーザーの満足度が高く、行動データ(CTR・滞在時間・再訪率)が改善します。Googleはこうしたデータをポジティブな評価要素として扱うため、自然と上位表示につながります。

順位・評価指標からみる検索意図最適化

Google Search Consoleでクリッククエリを確認し、実際のユーザー意図と記事内容の整合性を保つことが重要です。意図のズレを見つけた場合は、見出しや本文を修正し、より正確な検索意図に対応させることで評価を維持できます。

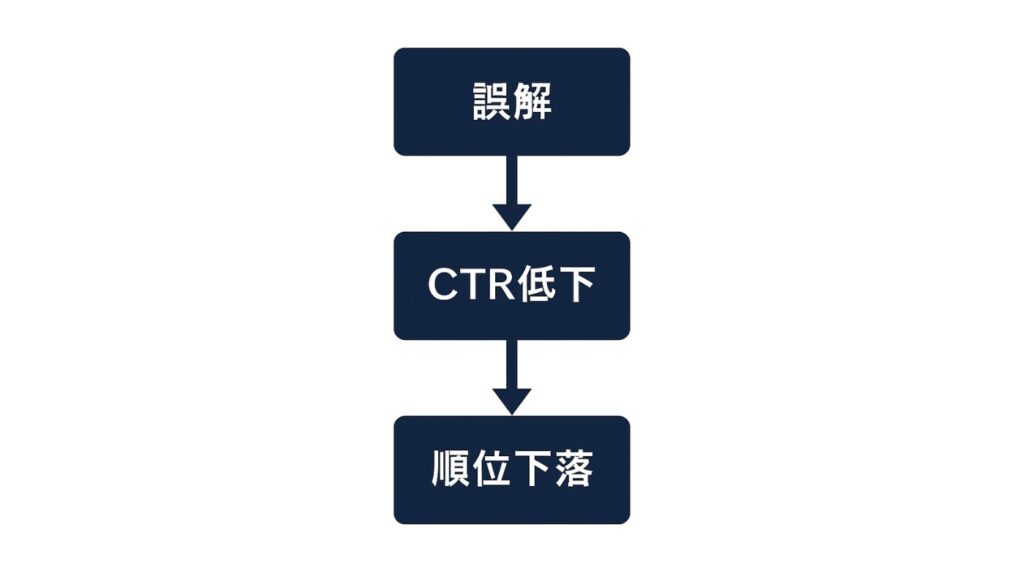

検索意図分析でよくある失敗と注意点

検索意図の誤読はSEOの失敗につながる大きな原因です。「SEO 仕組み」を「実践方法」と誤って解説すると、読者の期待を裏切り、CTRや滞在時間が低下します。

意図を読み違えないためには、検索キーワードの末尾(「とは」「方法」「料金」など)に注目し、上位サイトの構成を確認することが有効です。Search Consoleのクエリ分析を定期的に行い、想定意図と実際の流入意図を照らし合わせましょう。

意図の読み違いによるミスマッチ例

意図の読み違いは、CTRや滞在時間の低下を引き起こします。たとえば「SEO 仕組み」を「実践方法」と誤って解説してしまうと、読者の期待を裏切り、CTRや滞在時間が下がってしまいます。

クエリ分類の誤用を防ぐチェックリスト

- 検索語の末尾(「とは」「方法」「料金」など)で意図を判断

- 上位10サイトの構成を比較して意図を検証

- GSCクエリで流入意図を確認

これらを実践することで、検索意図のミスマッチを防ぎ、Google評価の安定化につなげることができます。また、検索結果の変化を定期的に観察し、クエリのトレンドに合わせて記事を更新することも大切です。

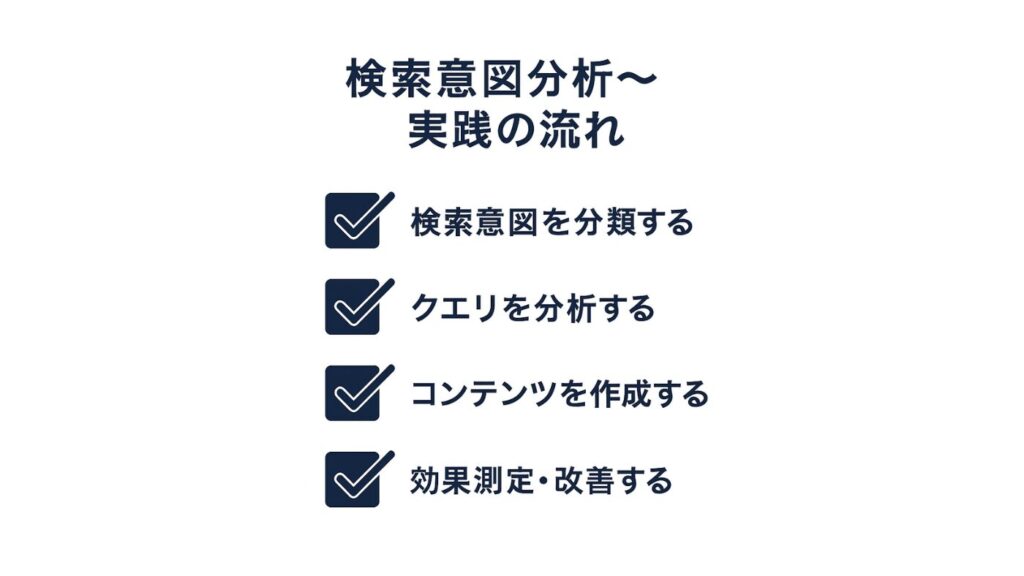

まとめ|検索意図を理解し、SEO効果を最大化しましょう

検索意図を理解することは、SEO戦略の根幹です。Know/Go/Do/Buyの4分類を意識し、共起語や関連語を適切に配置することで、読者と検索エンジンの双方に意図を明確に伝えられます。

Search Consoleや共起語分析ツールを活用し、実際のデータを基に改善を重ねることで、持続的な上位表示を実現できます。

検索意図分析から実践までの流れを整理

- 検索意図を分類します(Know/Go/Do/Buy)

- 共起語や関連語で文脈を補強

- タイトルや見出しに意図を反映

- ツールを使って分析と検証

このプロセスを定着させることで、SEO施策の再現性と成果が安定します。

今後のSEOで求められる「ユーザー中心思考」

今後のSEOでは、キーワード対策だけでなく、ユーザー意図に基づいた最適化が求められます。検索意図を深く理解し、ユーザーが本当に求めている答えを提供することが、持続的な上位表示と信頼獲得の鍵になります。