SEO構造化データとは?仕組み・効果・実装方法まで徹底解説

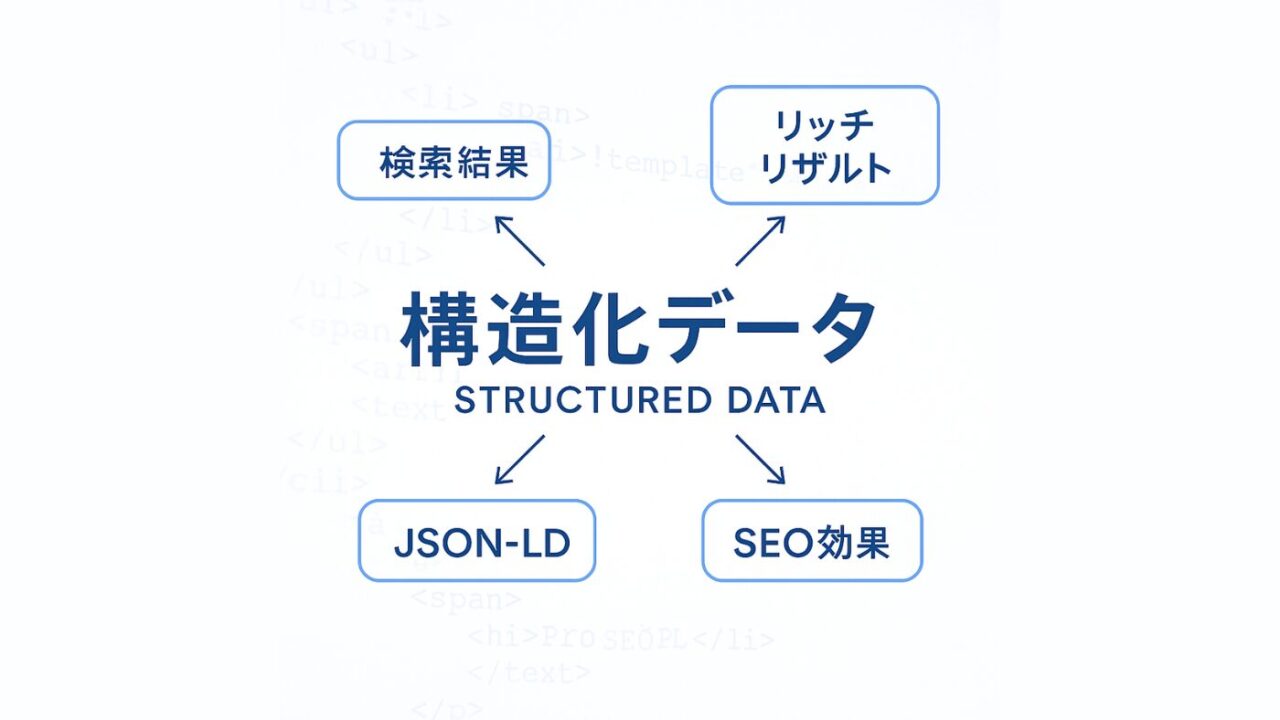

検索結果で自社サイトを目立たせたい方にとって「構造化データ」は欠かせません。これは検索エンジンにコンテンツの意味を正確に伝える仕組みであり、リッチリザルト表示やCTR向上などのSEO効果が期待できます。

この記事では、基礎から実装方法、導入によって得られる成果までを専門家の視点でわかりやすく解説します。

構造化データとは?検索エンジンが理解しやすいデータ構造

構造化データは、検索エンジンがWeb上の情報を正確に理解できるように整理された仕組みです。これにより、ユーザーは求めている情報を、より早く、より正確に見つけやすくなります。

このセクションでは、その基本概念とGoogleでの活用方法を解説します。

構造化データの基本概念と目的

構造化データは、Webページの内容を検索エンジンが機械的に理解できるよう整理した情報です。HTMLではページの「見た目」しか伝わりませんが、構造化データを活用することで情報の意味を明確に示せます。

たとえば、記事や商品、FAQなどを属性として指定することで、検索結果の表示精度が向上します。

HTMLとの違いと「非構造データ」との関係

HTMLは人間が読むための構造を示す一方、構造化データは検索エンジン向けの補足情報です。HTML内の要素を機械的に判断するのは難しいため、構造化データで意味付けを行う必要があります。

画像やレビュー、日付などの「非構造データ」も、構造化データとして整理することでSEO効果の向上が期待できます。

Googleが構造化データを活用する理由

Googleは検索品質を高めるために、構造化データを理解の補助として活用しています。これにより、検索結果にFAQや星評価などのリッチリザルトが表示され、ユーザー体験が向上します。

構造化データの導入は、Googlebotの認識精度を高める上で重要な要素です。

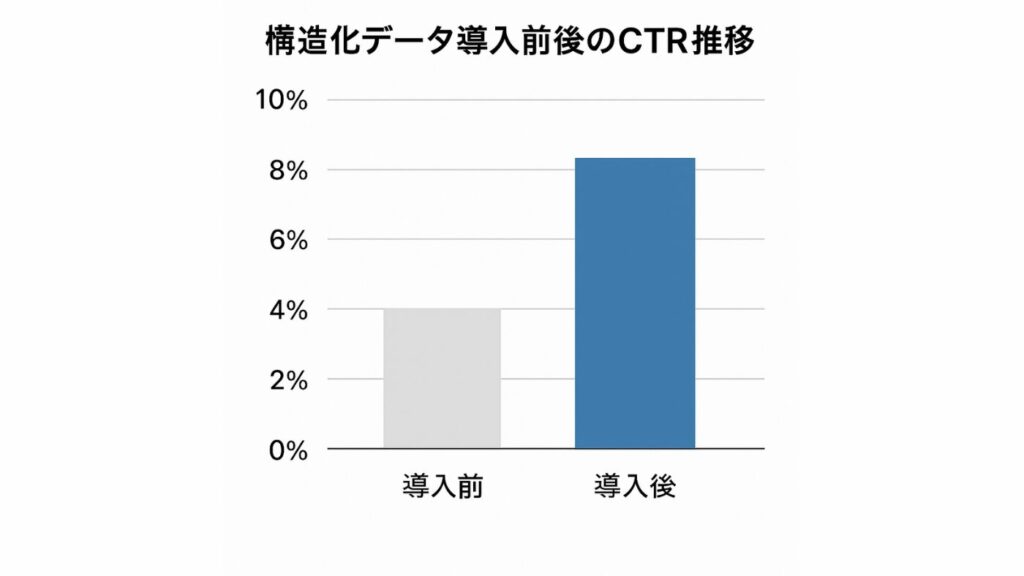

構造化データはSEOに影響する?リッチリザルトとCTRの関係

構造化データは直接的な順位要因ではありませんが、間接的にSEO成果を支える重要な要素です。リッチリザルト表示やスニペット強化によってCTRを高め、ユーザー体験の質を向上させます。このセクションではSEOとの関係性を整理します。

検索結果の見た目を変えるリッチリザルトとは

リッチリザルトとは、検索結果に画像やFAQなどを表示する機能です。構造化データが正しく設定されていれば、Googleが情報を理解し、目立つスニペットを生成します。

これにより検索結果でのクリック率(CTR)が高まり、結果としてSEO全体の評価改善にもよい影響があります。

構造化データがCTR(クリック率)を向上させる理由

構造化データを導入することで、検索結果の中でより視覚的に目立つ形式になります。FAQやレビュー評価などが表示されることで、ユーザーが内容を把握しやすくなり、CTRが上昇。クリック率が高いページはGoogleから高く評価されやすくなり、検索順位が安定しやすくなります。

構造化データとE-E-A-T(専門性・信頼性)の関係

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)はGoogleの重要な評価基準です。構造化データにより著者情報や企業情報を明示することで、検索エンジンが発信者の信頼性を正しく理解しやすくなります。その結果、E-E-A-T評価の向上につながります。

構造化データの書き方とマークアップ方法

構造化データの正確な記述は、検索エンジンの理解とリッチリザルト表示を助ける鍵です。ここではGoogle推奨のJSON-LD形式を中心に、スキーマ構文と主要プロパティの基本を紹介します。

JSON-LD形式とは?推奨される記述方法

Googleが推奨する形式は「JSON-LD(JavaScript Object Notation for Linked Data)」です。HTML内にスクリプトとして簡潔に記述でき、メンテナンス性に優れています。CMS環境にも対応しやすいため、主流の実装形式です。

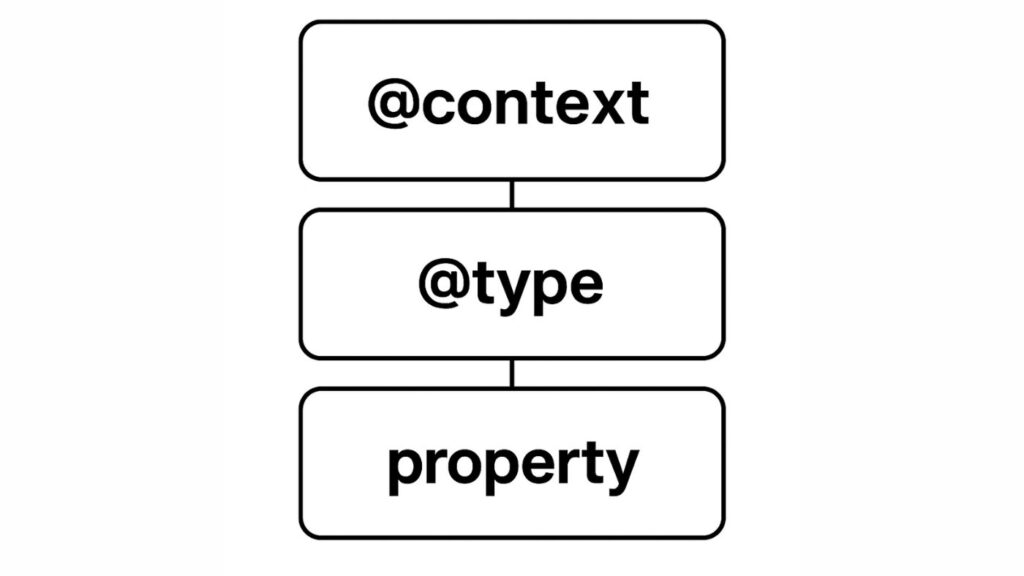

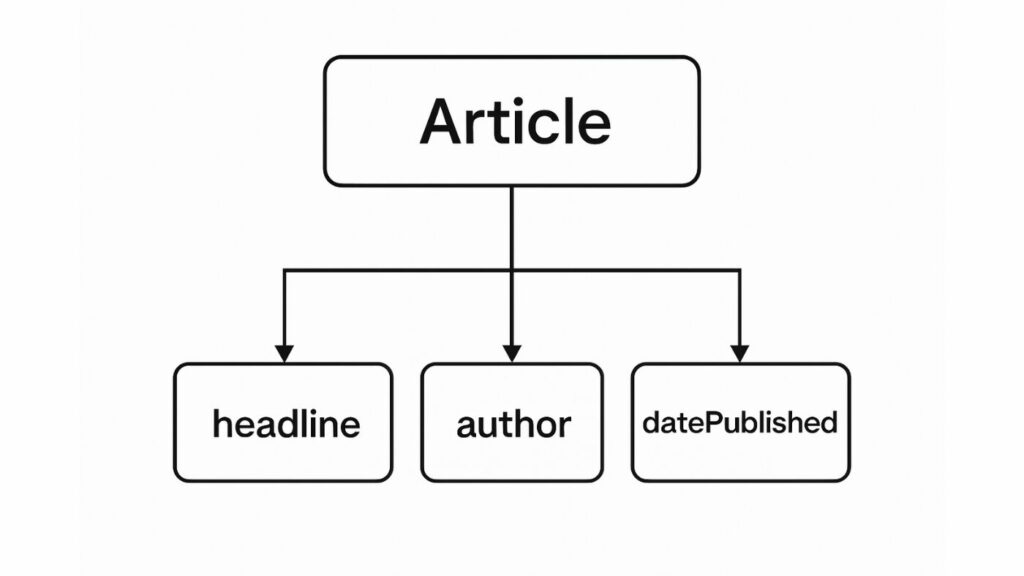

schema.orgの基本構文と主要プロパティ

構造化データで使う語句や分類は「schema.org」で定義されています。たとえば、記事の場合は「Article」、商品なら「Product」、FAQなら「FAQPage」など、種類を@typeで指定。主要プロパティには「headline」「author」「datePublished」「image」などがあり、内容に応じて設定します。

@type・name・descriptionなど必須項目の理解

構造化データを正確に認識させるには、必須項目を正しく記述することが重要です。@typeでスキーマタイプを指定し、nameでタイトル、descriptionで概要を設定します。これらが欠けるとリッチリザルト対象外になる場合があります。

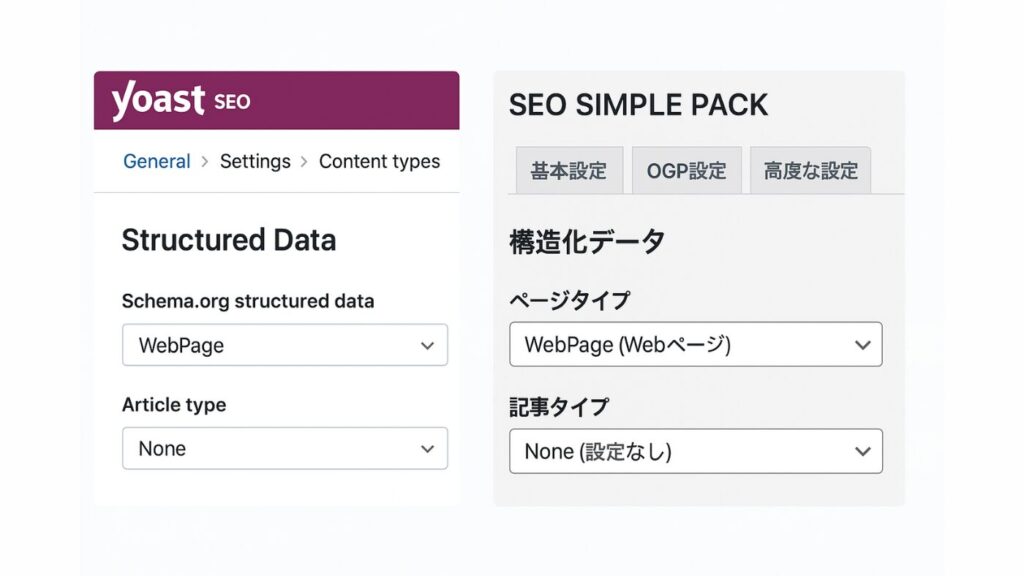

WordPressでの構造化データ実装例(Yoast/SEO Simple Pack)

WordPressでは、プラグインを使えば構造化データを簡単に追加できます。この章では、「Yoast SEO」と「SEO SIMPLE PACK」を例に、構造化データを自動で生成する方法や設定手順を説明します。

Yoast SEOで自動構造化を行う方法

Yoast SEOを使うと、記事を投稿するだけでタイトルや著者名、公開日などの情報が自動的に構造化データとして設定されます。これにより、初心者でも簡単にSEOができます。

SEO SIMPLE PACKでの構造化データ設定手順

SEO SIMPLE PACKでは構造化データを手動でカスタマイズできます。設定画面で@typeやdescriptionを指定して、正確なスキーマを反映できます。Yoastと併用する場合は重複マークアップを避けるため、いずれか一方を無効化して運用してください。

テーマ・プラグイン間の重複マークアップを避けるコツ

いくつかのSEOプラグインやテーマが同時に構造化データを追加すると、Googleから警告が表示されることもあります。その場合は、Search Consoleで問題を確認し、不要な構造化データをfunctions.phpから削除したり、プラグインの設定で調整したりして対処しましょう。

構造化データ導入によるSEOメリット

構造化データを導入することで、検索エンジンによる理解の向上やCTRの改善、ナレッジパネルの表示など、さまざまなメリットが得られます。このセクションではSEO面での具体的な利点を解説します。

検索エンジンの理解向上とインデックス精度の改善

構造化データによりGooglebotは、ページ内容をより正確に理解できます。これによってインデックス精度が高まり、検索クエリとの一致度が向上します。とくに複数テーマを扱うサイトでは分類精度の向上が顕著です。

クリック率・流入増加による順位安定効果

リッチリザルトが表示されることでクリック率(CTR)が高まり、自然検索からの訪問者数も増えます。これにより、クリック率が安定して高いページは長期的に評価されやすくなり、検索順位も安定。これが継続的なSEO成果の土台となります。

ナレッジパネルやFAQ表示など拡張リッチ化の利点

構造化データを適切に実装することで、ナレッジパネルやFAQ表示などの拡張リッチリザルトを実現できます。これらはブランド認知の強化にもつながり、コンテンツの信頼性を高めます。

構造化マークアップの具体例とコードテンプレート

構造化データの理解を深めるには、実際のコードを見るのが効果的です。このセクションではArticle・FAQ・BreadcrumbListの3種類を例に、実装形式を紹介します。

記事(Article)構造化データの例

以下は、記事ページに使用するArticleスキーマの基本例です。

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Article",

"headline": "SEO構造化データとは?",

"author": {"@type": "Person", "name": "Pro SEO Lab"},

"datePublished": "2025-10-19",

"description": "SEO構造化データの基礎から効果、実装までを解説。"

}

FAQ構造化データの例

FAQスキーマを設定すると、検索結果に質問と回答が表示されます。

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "FAQPage",

"mainEntity": [{

"@type": "Question",

"name": "構造化データはSEOに効果がありますか?",

"acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "はい、リッチリザルトを通じてCTR向上などの効果があります。"}

}]

}

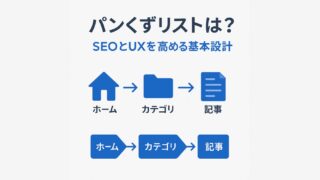

パンくずリスト(BreadcrumbList)の例

パンくずリストの構造化データはサイト階層を示すために使用されます。

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "BreadcrumbList",

"itemListElement": [{

"@type": "ListItem",

"position": 1,

"name": "ホーム",

"item": "https://proseolab.com/"

},{

"@type": "ListItem",

"position": 2,

"name": "SEO構造化データとは",

"item": "https://proseolab.com/seo-structured-data/"

}]

}

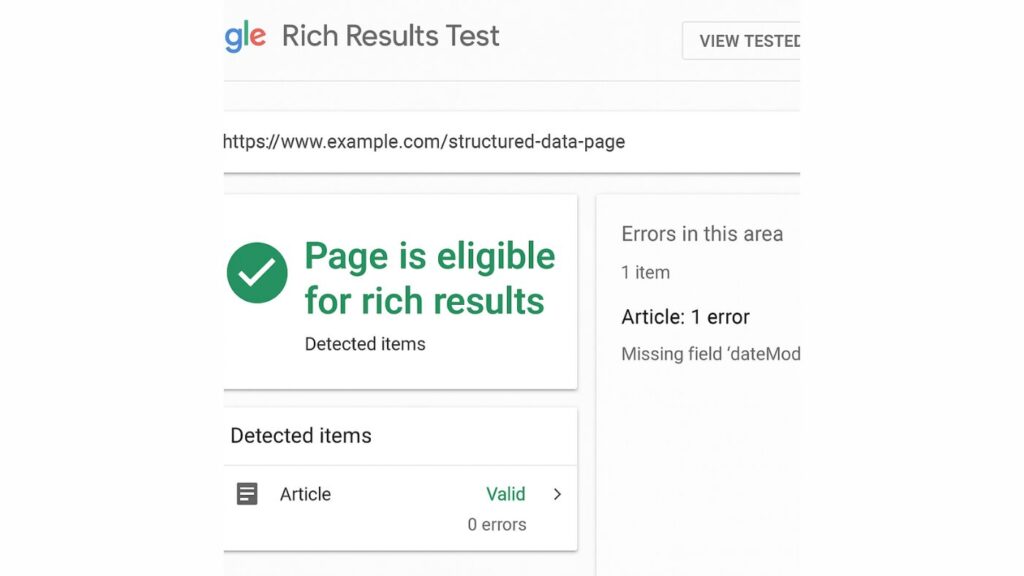

構造化データの検証とエラーチェック方法

構造化データを導入した後は、正しく認識されているか必ず確認してください。誤った構文や欠落項目はリッチリザルトの表示を妨げます。このセクションでは検証ツールの使い方と修正ポイントを解説します。

Googleリッチリザルトテストの使い方

Googleのリッチリザルトテストを使えば、構造化データの正否をすぐ確認できます。URLを入力するだけでスキーマ認識状況を分析でき、どの項目が正しく実装されているか視覚的に把握できます。

Search Consoleでの構造化データ確認

Search Consoleの「拡張」セクションでは、検出された構造化データの件数やエラーを一覧できます。エラーが出た場合はページ単位で確認し、修正後に再クロールをリクエストします。

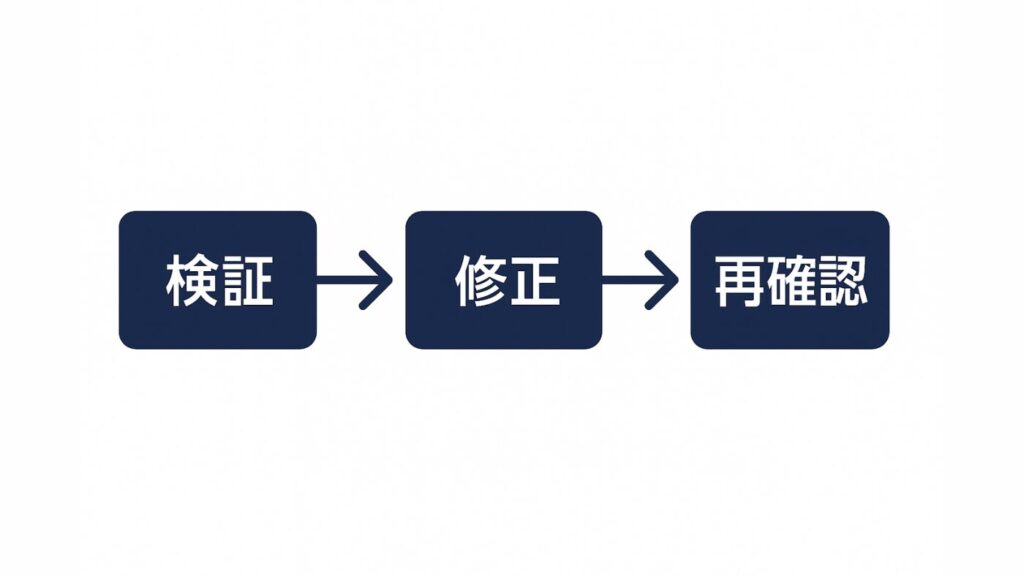

エラー・警告の修正ポイントと再検証手順

警告は必ずしもリッチリザルトの生成を妨げるものではありませんが、SEO最適化のためには修正することが推奨です。構文エラーや必須項目の欠落を優先的に修正し、再検証で「合格」状態を確認してください。

構造化データ導入時の注意点と運用のコツ

構造化データを正しく維持・管理することは、長期的なSEO成果の維持につながります。このセクションでは誤用によるリスクを避け、効率的に運用するコツを解説します。

過剰マークアップ・スパム認定を避けるための対策

構造化データの誤用はGoogleからのスパム認定につながる恐れがあります。ページに存在しない情報を記述せず、実際の内容に沿ったスキーマ設計を心がけましょう。

ページタイプごとのスキーマ選定基準

ページタイプごとに適切なスキーマを選ぶことが大切です。記事にはArticleスキーマ、商品ページにはProductスキーマ、FAQページにはFAQPageスキーマを使用します。誤ったスキーマは検索エンジンの理解を妨げます。

構造化データ更新のメンテナンス方法

構造化データはサイト構成やテーマ更新で破損する場合があります。定期的にSearch Consoleやリッチリザルトテストで確認し、不具合を早期に修正することでSEO効果を持続できます。

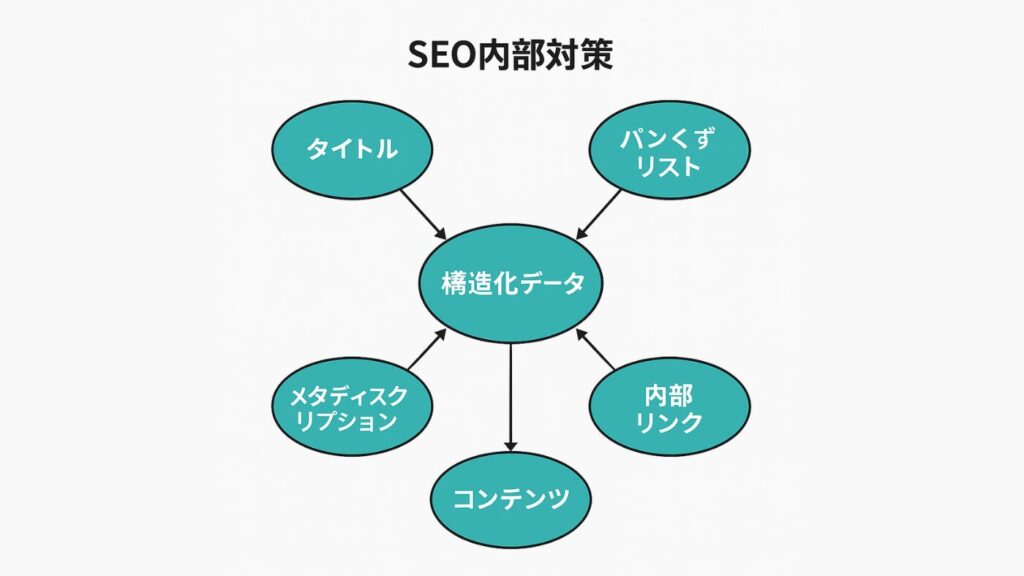

まとめ:SEO構造化データは内部対策の要

構造化データは、SEOにおける内部対策の中でもとくに重要な技術です。正確にマークアップし、その後も定期的にチェックと修正を続けることで、検索エンジンからの信頼を高め、長期的な成果につなげていきましょう。

SEO施策全体における構造化データの位置付け

構造化データは、コンテンツの質を検索エンジンに明確に伝えるための内部SEO施策です。被リンクやページ数などとは違い、検索エンジンに正確な情報を伝えて理解を深める役割があります。

継続的な検証・改善によるSEO成果最大化

構造化データは設定後も継続的な調整が必要です。定期的な検証と改善により、リッチリザルトの維持とCTRの安定化を図り、長期的なSEO成果を最大化しましょう。